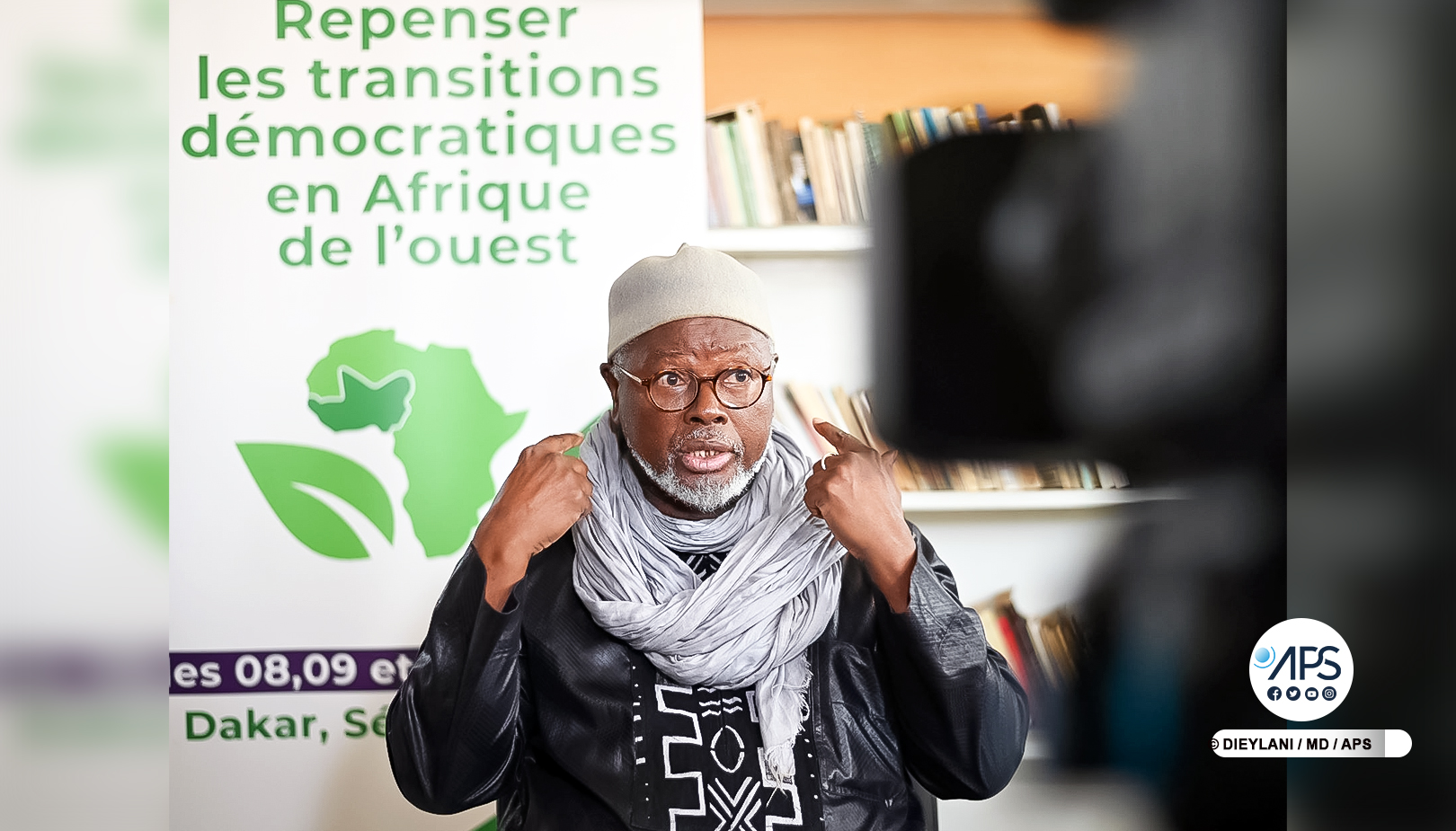

Dakar, 11 mai (APS) – Afrikajom Center, un centre de recherche et de formation fondé et dirigé par le militant des droits de l’homme Alioune Tine, ‘’recommande’’ aux pouvoirs publics sénégalais d’entreprendre plusieurs mesures et réformes pour mettre fin au ‘’déclin’’ démocratique du pays.

Parmi les mesures proposées figure ‘’la libération sans condition de tous les détenus politiques et de tous les détenus d’opinion’’.

Libérer les personnes arrêtées au cours de récentes manifestations de l’opposition peut aider à ‘’décrisper une situation politique trop tendue’’, affirme le centre de recherche basé à Dakar dans un rapport consacré au Sénégal.

Selon les opposants Barthélémy Dias et Ousmane Sonko, respectivement maires de Dakar et de Ziguinchor, 300 à 400 personnes, des militants de partis d’opposition pour la plupart, sont placées en détention depuis plusieurs semaines.

Ces données n’ont été confirmées ou contestées par aucune source indépendante ou gouvernementale.

Dans ce document intitulé ‘’Le Sénégal : un modèle démocratique africain en déclin’’, dont l’APS a obtenu une copie, Afrikajom Center conseille aux autorités sénégalaises de ‘’régulariser l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle’’.

‘’Au président [de la République] de respecter les dispositions de l’article 27 [de la Constitution], de respecter sa parole en déclarant publiquement dans les meilleurs délais qu’il ne sera pas candidat, pour mettre’’ fin à une situation ‘’qui installe un climat politique lourd, délétère et tendu’’, affirme le centre de recherche.

‘’A l’opposition sénégalaise, et particulièrement à Ousmane Sonko de mettre un terme à toute tentative d’insurrection qui contribuerait à aggraver la vulnérabilité du pays, notamment dans un contexte où le Sénégal est entouré de pays voisins en conflit’’, recommande-t-il.

Réformer profondément la justice

Le rapport invite ‘’toute la classe politique [à] aller vers un dialogue politique sincère et inclusif, pour contribuer au renforcement des institutions et des mécanismes démocratiques’’.

Les leaders politiques sénégalais sont également priés de ‘’construire ensemble une représentation partagée de l’Etat de droit, de la démocratie et des droits humains, pour aller en 2024 à une présidentielle transparente, démocratique et apaisée’’.

L’adoption d’un nouveau code électoral consensuel et le renforcement des institutions judiciaires et des institutions chargées de lutter contre la corruption et les infractions assimilées font partie des recommandations faites par Afrikajom Center aux pouvoirs publics sénégalais.

Le centre de recherche appelle aussi à ‘’réformer profondément la justice pour la rendre indépendante et l’émanciper […] de tous les pouvoirs et de tous les groupes de pression’’.

Il préconise en même temps la ‘’refondation du Conseil constitutionnel pour plus d’indépendance et d’impartialité vis-à-vis des autres pouvoirs’’.

Le rapport appelle à ‘’définir et [à] donner un vrai contenu au statut de l’opposition’’.

De même recommande-t-il la ‘’cessation des arrestations arbitraires d’opposants politiques, de militants des droits de l’homme, d’activistes, de journalistes et de membres de la société civile’’.

Il est également conseillé aux autorités du pays d’‘’instaurer des politiques publiques plus adaptées et efficaces pour lutter contre le chômage […] et l’émigration clandestine’’.

Le rapport en appelle au ‘’respect des engagements régionaux et internationaux en matière de protection des libertés individuelles et collectives et en matière de respect de l’Etat de droit et de la gouvernance publique’’.

Ses auteurs proposent d’‘’harmoniser et [d’]adapter les textes relatifs aux ressources naturelles et énergétiques’’, d’‘’anticiper sur les conflits fonciers’’ et de ‘’promouvoir l’équité entre les territoires’’.

‘’Un mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits’’

Afrikajom Center invite les dirigeants sénégalais à ‘’garantir l’effectivité et la célérité des poursuites par les autorités judiciaires compétentes pour les faits présumés de fraude, de corruption, de concussion, de pratiques assimilées et d’infractions connexes’’.

Il lance un appel au ‘’respect de la liberté d’expression, d’opinion, de réunion, de mouvement et de manifestation’’, en même temps qu’il demande aux pouvoirs publics de ‘’dépénaliser les délits de presse’’.

‘’Lutter efficacement contre l’impunité des auteurs de répressions abusives et de tortures, qui souvent ont entrainé la mort de manifestants pacifiques, par l’ouverture systématique d’enquêtes judiciaires pour juger et punir ces actes qui constituent des crimes internationaux’’ est l’une des recommandations faites par le centre de recherche.

Il propose de ‘’créer un mécanisme national de prévention, de gestion et de règlement des conflits’’.

‘’S’il a toujours été un modèle de démocratie en Afrique, et particulièrement en Afrique de l’Ouest, force est de constater que la gouvernance démocratique du Sénégal a connu un déclin perceptible depuis plus d’une décennie’’, déclare Afrikajom Center.

‘’Ce modèle en déclin dysfonctionne pour plusieurs raisons : il est affecté par des faiblesses institutionnelles et structurelles qui touchent pratiquement tous les aspects de la gouvernance politique, économique et sociale. Au plan politique, économique ou administratif, la gouvernance a connu une dégradation dans la gestion transparente des élections’’, observe-t-il.

ESF/ASG