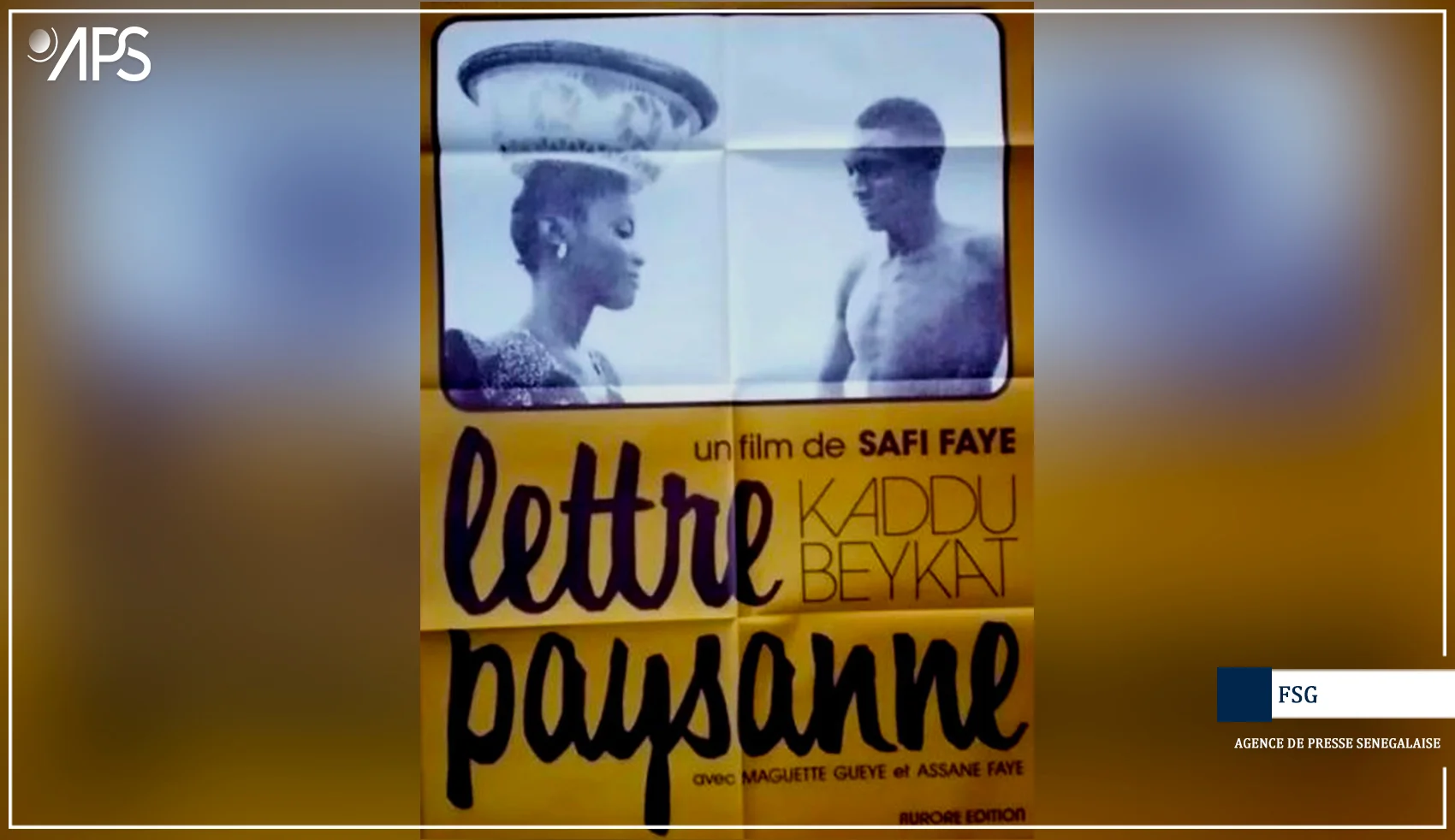

Dakar, 31 janv (APS) – Le film »Kaddu Beykat (lettre paysanne) » de la réalisatrice sénégalaise Safi Faye (1943-2023) demeure un choix idéologique visant à encourager les jeunes à retourner au travail de la terre, a indiqué la directrice du festival du film et de la recherche féministe »Cinefemfest Gëstu Nataal i Jigeen », Dr Rama Salla Dieng.

»(…) en décidant de faire de son personnage, Ngor quelqu’un qui se préoccupe de la souveraineté alimentaire de son village, c’est aussi un choix idéologique que Safi Faye fait pour encourager les jeunes à retourner au travail de la terre’’, a-t-elle déclaré, jeudi, à l’occasion de la projection dudit film, au lycée d’excellence Mariama Bâ de Gorée.

»Kaddu Beykat » d’une durée de 1 heure 30 minutes, projeté par séquence dans le cadre du cinquantenaire du film est, selon l’universitaire Rama Salla Dieng, une démarche militante de la réalisatrice, mettant en exergue l’agriculture paysanne.

Tourné en 1972 par Safi Faye, au village de ses ancêtres, »Fadial », dans la région de Fatick, en pays sérère, »Kaddu Beykat (lettre paysanne) », a été diffusé et distribué en 1975.

Le film raconte la condition des paysans de ce village situé à 100 kilomètres de Dakar, où l’agriculture est soumise aux aléas climatiques et au »diktat » de l’arachide introduit et imposé par le colonisateur.

La réalisatrice campe, durant 30 minutes, le décor du quotidien des paysans, du matin au soir.

Elle démontre l’existence d’une division sociale du travail entre les femmes et les hommes, durant leurs activités champêtres.

Dans cette division sociale, les hommes ne cultivaient que l’arachide, tandis que les femmes avaient à elles seules, la charge des cultures vivrières, dont le riz, le mil, etc.

Outre ce sujet, la réalisatrice met également en lumière la sécheresse et les conditions de l’époque, l’exode rural, tout en relatant l’histoire d’amour entre le jeune Ngor et sa promise Coumba.

»(…) dans ce film, en toile de fond, il y a une histoire d’amour entre Ngor et sa promise, Coumba, qu’il n’arrive pas à épouser, du fait de ces dures conditions qui touchent tout le village de manière beaucoup plus large. Il a décidé de partir en ville, en exode rural et ensuite revenir pour cultiver sa terre », explique docteur Dieng.

A l’en croire, ce film demeure important, dans la mesure où, les sujets liés à l’agriculture, aux conditions climatiques et à la dépendance à une culture, sont toujours d’actualité.

»Je trouve qu’il est important de venir parler d’agriculture à des jeunes de cet âge, surtout quand l’urbanisme est si avancé, afin qu’ils sachent que, ce qu’ils sont en train de consommer ne vient pas du monde urbain, mais plutôt rural, et que leurs conditions sont menacées », fait-elle valoir.

Elle souligne le fait que le Sénégal cherche, depuis plusieurs années à réformer sa loi foncière, tout en se félicitant de voir que la réalisatrice du film »Kaddu Beykat », l’avait déjà anticipé.

Dr Dieng a insisté sur la nécessité de valoriser ce qui a été fait auparavant en termes de recherche et de production intellectuelle par une femme, sur la question de »souveraineté » alimentaire.

»Je constate qu’à travers ce film, Safi Faye, avait déjà ce ressenti par rapport à ces changements relatifs au domaine national, en nous démontrant celui des paysans face à ce qu’ils ont considéré comme une spoliation de leurs terres », a pour sa part, soutenu la proviseure du lycée d’excellence Mariama Bâ, Ramatoulaye Sarr Diagne.

Safi Faye a réalisé plusieurs films dont »La Passante » (1972), »Revanche » (1973), »Racines noires » (1985), Mossane (1996), etc.

Une tournée nationale est organisée par le festival »Cinefemfest Gëstu Nataal i Jigeen », du 29 janvier au 28 février, dans le cadre du cinquantenaire du film »Kaddu Beykat (lettre paysanne) », pour célébrer l’engagement de la première réalisatrice sénégalaise Safi Faye.

AMN/FKS/MK/SBS/OID