++++Par Aïssatou Bâ+++

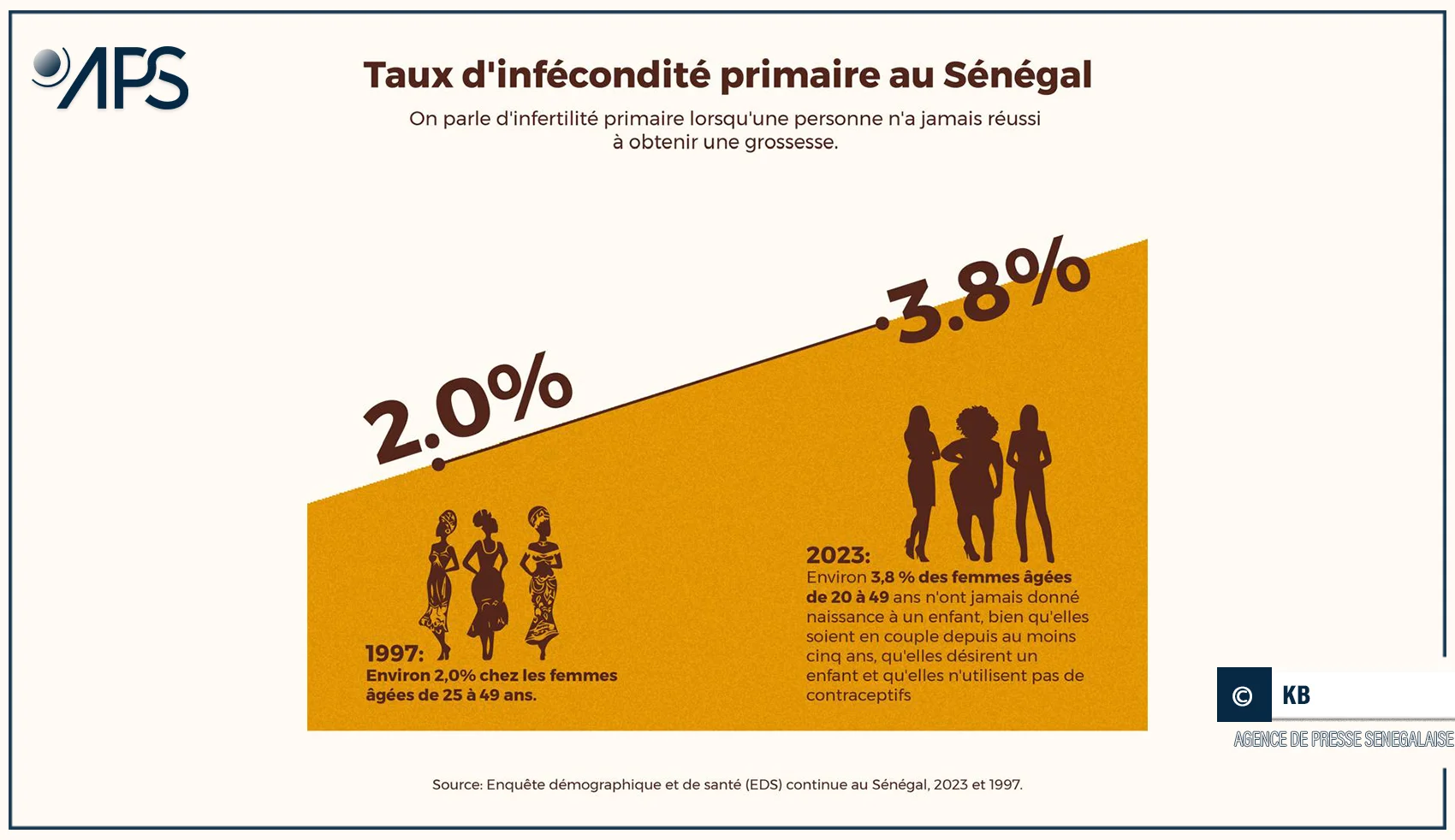

Dakar, 8 janv (APS) – L’infertilité féminine représente un enjeu majeur de santé publique au Sénégal soulevant des questions de stigmatisation sociale et d’accès aux soins, selon le rapport 2023 de l’Enquête démographique de santé (EDS) continue, qui indique qu’environ 3,8% des femmes, dont l’âge varie entre 20 et 49 souffre d’infertilité primaire.

Selon des spécialistes interrogés par l’APS, au Sénégal, tout comme dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, l’infertilité demeure un sujet tabou, source de stigmatisation au sein de la société.

Ils soulignent qu’une fois l’infertilité diagnostiquée, un travail se fait en amont pour rassurer les femmes sur ce problème qui touche également les hommes.

Ces spécialistes déplorent non seulement la stigmatisation à laquelle font face ces femmes mais aussi le défaut de prise en charge totale de l’infertilité au Sénégal.

La présidente de l’Association des sages-femmes du Sénégal, Bigué Bâ Mbodj, souligne l’importance du travail pédagogique qu’elles effectuent pour rassurer leurs patientes.

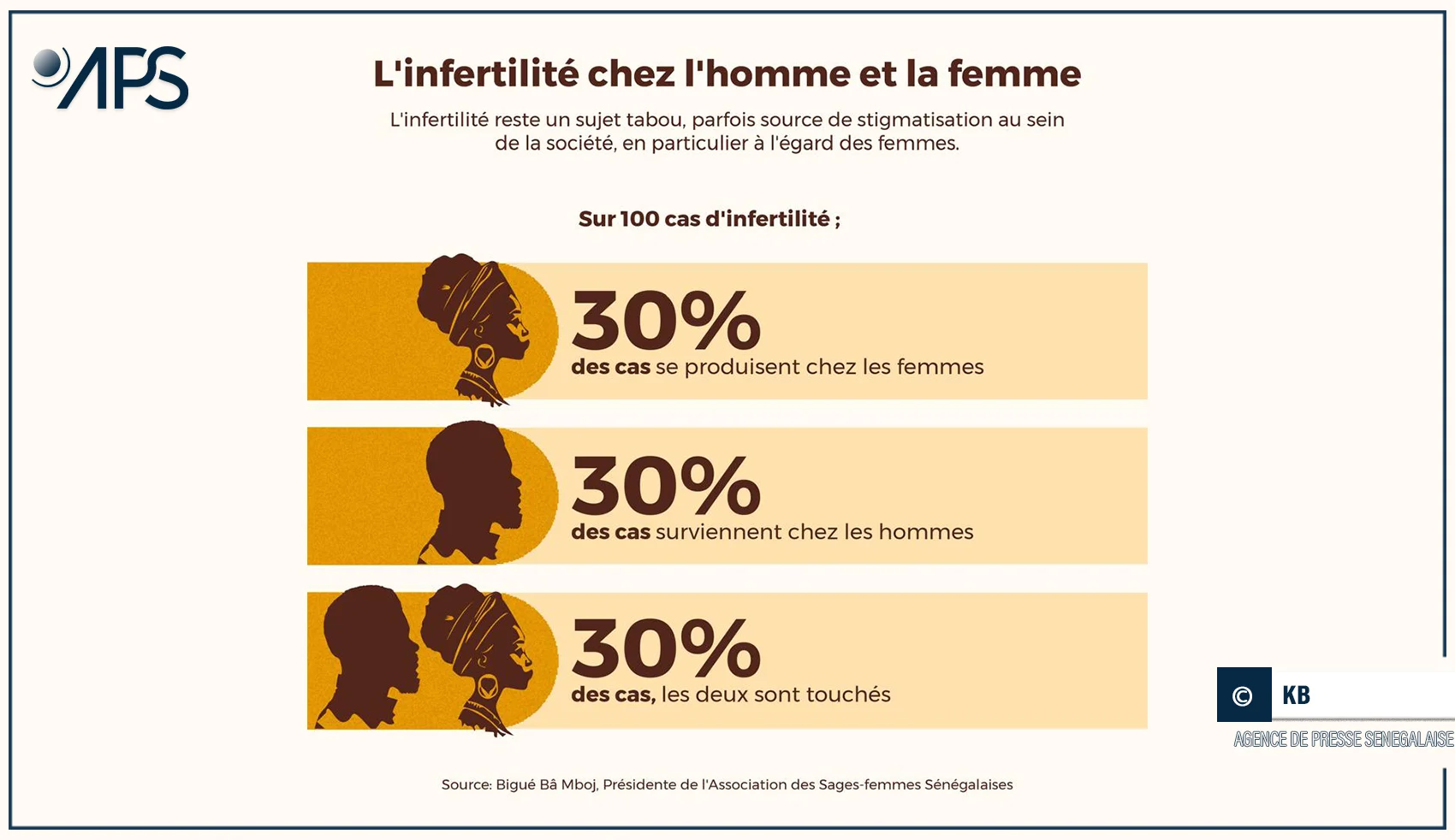

‘’Nous les rassurons en leur disant que l’infertilité n’est pas exclusivement féminine. Des études démontrent que sur 100%, l’on rencontre 30% de cas chez les femmes, 30% autres chez les hommes et dans les 30 derniers cas, ce sont les deux qui sont concernés’’, explique-t-elle.

Selon elle, il est souvent conseillé au couple de se faire consulter à deux pour déterminer les anomalies empêchant la femme de concevoir.

‘’Nous conseillons souvent aux maris de faire comprendre à leurs familles que le cas d’infertilité peut être de deux côtés, pour mettre la femme à l’abri de la stigmatisation’’, ajoute Mme Mbodj.

Évoquant le manque de prise en charge totale de l’infertilité par l’Etat sénégalais, elle souligne l’importance du volet psychologique.

A l’en croire, la prise en charge de ces femmes nécessite parfois un travail multisectoriel, notamment avec des gynécologues et des psychologues pour les accompagner.

‘’A moins qu’il y ait une récente étude qui montre que la situation a évolué, mais d’après l’Enquête démographique et de santé (EDS) continue au Sénégal, publiée en 2023, 3,8% des femmes dont l’âge varie entre 20 et 49 ans souffrent d’infertilité primaire au Sénégal’’, fait-elle saloir.

Une lutte acharnée contre l’infertilité

Mme Mboij explique comment l’Association des sages-femmes descend sur le terrain pour sensibiliser les familles sur cette question en abordant la stigmatisation dont elles sont victime.

Exerçant le métier de sage-femme depuis fin 2009, Adja Ndiaye Sow coordonnatrice de la santé de la reproduction du district sanitaire du département de Podor, situé à 414 km de Dakar, indique qu’elles reçoivent au moins une patiente par jour, souffrant d’infertilité.

‘’Dans certaines situations, nous avons eu des résultats vraiment positifs dans la prise en charge des patientes. Mais dans d’autres, des femmes n’ont pas pu à concevoir une grossesse’’, précise-t-elle, expliquant combien cela les affectent d’être témoin de cette souffrance.

Elle précise toutefois que ces femmes sont prises en charge parfois gratuitement au niveau du district lorsqu’elles présentent des problèmes.

Selon Mme Sow, le manque de moyens financiers est à l’origine du problème d’accès à des soins appropriés chez les femmes en milieu rural.

Elle estime que ces dernières peuvent parfois parcourir 200 voire 300 kilomètres pour avoir accès aux structures sanitaires.

‘’Le côté finance bloque, de même que l’accessibilité aux structures de santé’’, dit-elle.

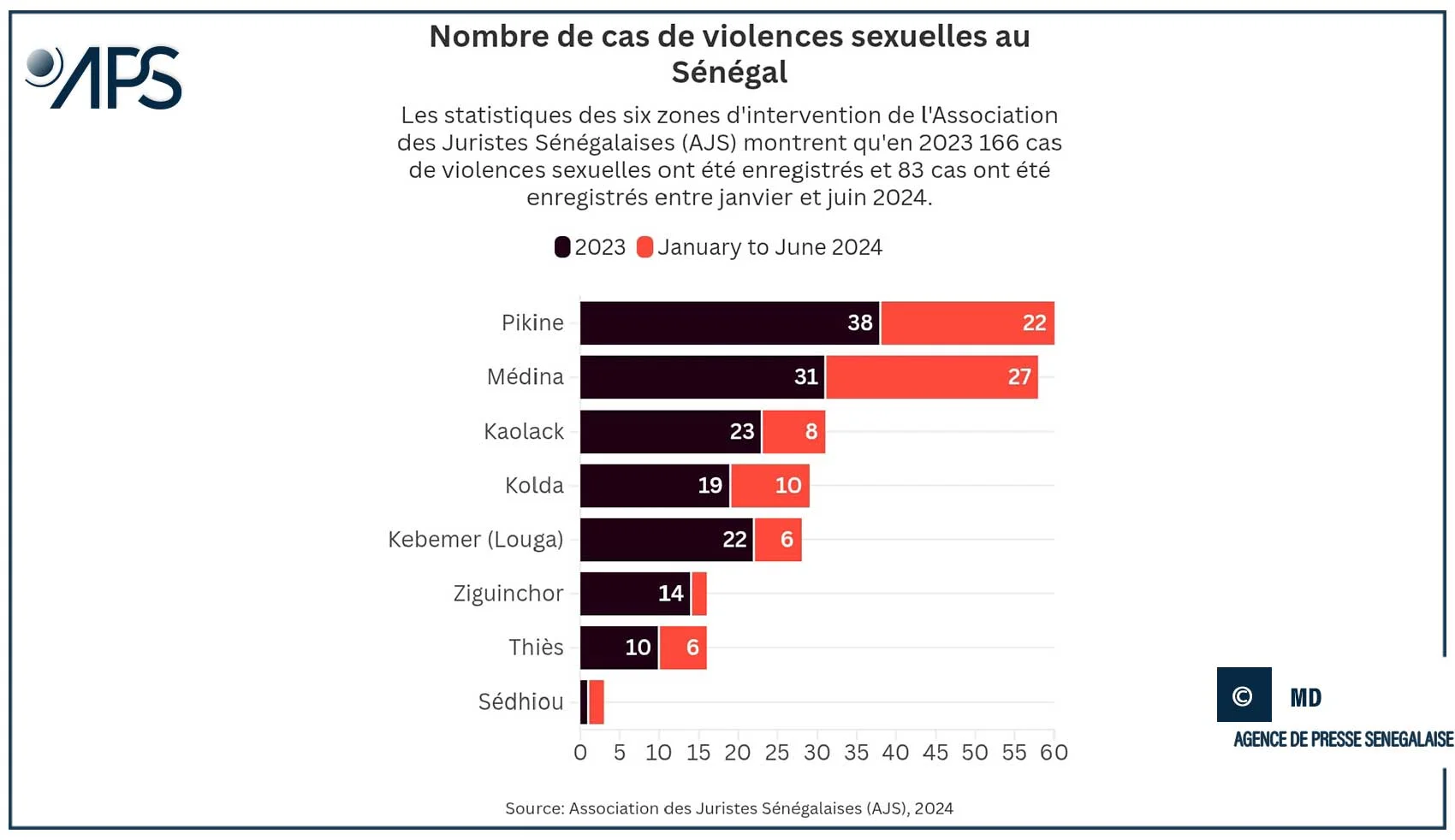

Les données statistiques de l’infertilité chez les femmes et les hommes (source : Association des sages-femmes sénégalaises)

La coordonnatrice de la santé de la reproduction du district sanitaire du département de Podor plaide également pour un meilleur accompagnement des patientes qui souffrent dans leur for intérieur à cause de la stigmatisation.

Adja Ndiaye Sow a, dans son parcours, accompagné beaucoup de femmes ayant souffert de l’infertilité et qui ont fini par avoir des enfants.

Penda Diallo en fait partie. A 32 ans, cette jeune femme, qui a souffert de l’infertilité durant 7 ans de mariage, vient d’avoir son deuxième enfant.

‘’Je me suis mariée à l’âge de 15 ans, en 2005. J’ai souffert de l’infertilité pendant 7 ans. En 2012, quand je suis partie voir la sage-femme Adja Sow, elle m’a suivie et à peine deux mois, sans que le traitement ne finisse, je suis tombée enceinte’’, témoigne-t-elle.

Cette habitante du village de Mafré, situé dans le Fouta, au nord du Sénégal, a fait l’objet de stigmatisation durant toute cette période.

‘’Les gens se moquaient de moi. On me disait que je n’étais pas une femme parce que je ne pouvais pas concevoir. Ils ont même proposé à mon mari de trouver une seconde épouse, parce que je ne pouvais pas lui donner d’enfants’’, narre-t-elle.

Fort heureusement pour elle, poursuit Mme Diallo, son mari l’avait soutenue depuis le début de son combat, en payant des soins, jusqu’à ce qu’elle ait leur premier enfant en 2012.

‘’Ma belle-famille ne m’attaque pas directement, mais lorsque je passais, je pouvais sentir des gens qui parlaient de moi dans mon dos. En face de moi, elles n’ont jamais évoqué le sujet. C’était une période difficile, car le rêve de toute femme est de se marier et d’avoir des enfants’’, affirme-t-elle.

La fécondation in vitro, une pratique qui a fait ses preuves au Sénégal

Le Sénégal, qui fait partie des pays pionniers de la fécondation in vitro (FIV) en Afrique Subsaharienne, a connu son premier succès dans ce domaine en 1989.

Selon le président de la Société sénégalaise de fertilité, Dr Moustapha Thiam, cette technique a été développée grâce à l’implantation d’un laboratoire de qualité à Dakar, dénommé ‘’Bio24’’.

Pour lui, le recours à cette méthode ne se fait que lorsque les médicaments ne produisent aucun effet dans la vie de la patiente.

Il salue toutefois les réussites obtenues au Sénégal grâce à cette pratique. Lesquelles ont poussé des patientes provenant des pays de la sous-région, comme la Guinée, la Gambie, la Mauritanie ou encore le Mali à venir s’y faire assister pour pouvoir concevoir des enfants.

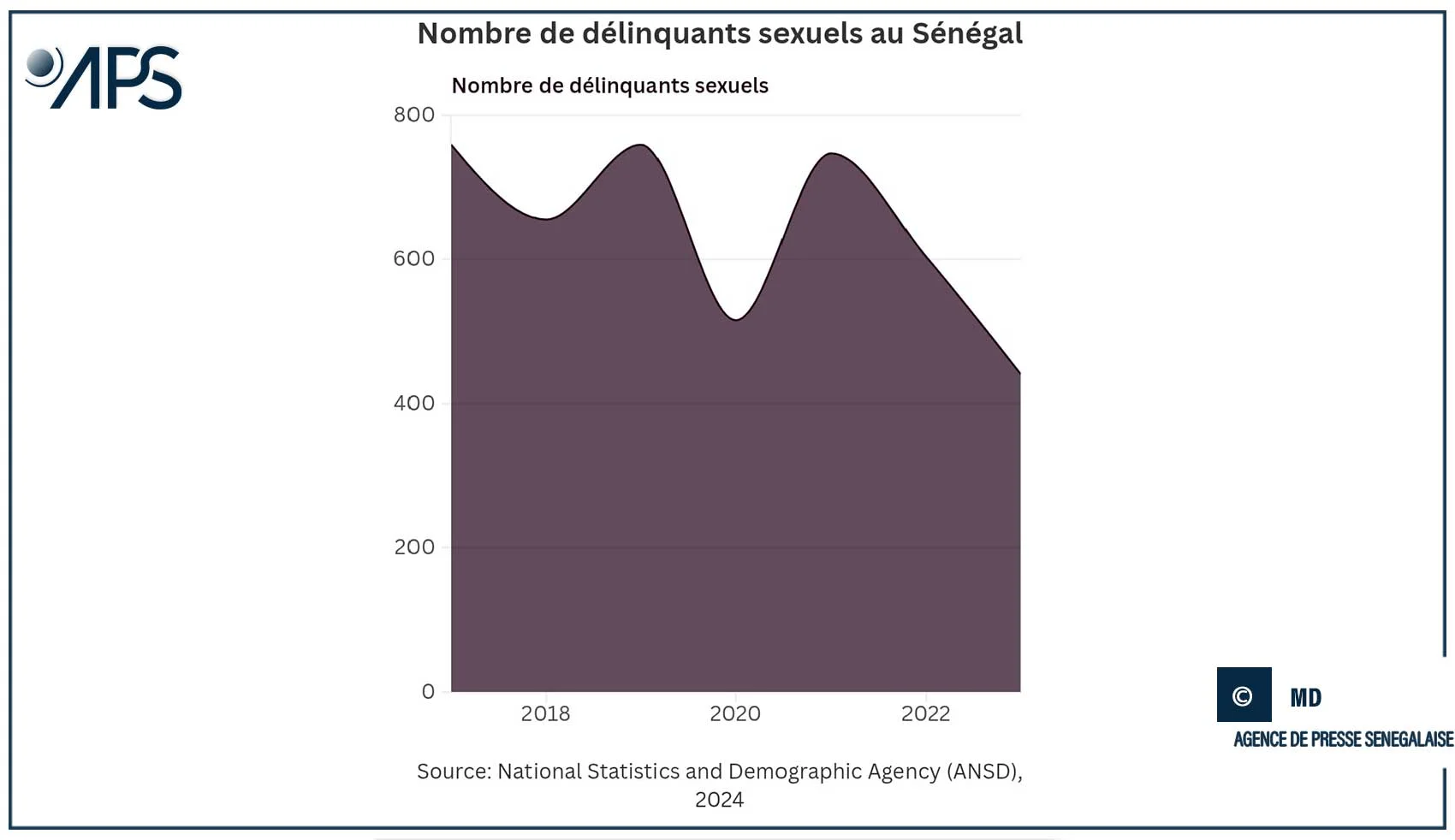

L’évolution du taux d’infécondité au Sénégal de 1997 à 2023 (source : EDS)

‘’En 2023, le taux de réussite en fécondation in vitro tourne autour de 33 à 35 %, sur l’ensemble du territoire national’’, avance Dr Thiam.

Le Sénégal n’ayant pas assez de centres spécialisés dans ce domaine, il note que son association travaille pour installer des unités d’assistance médicale pour la population, dans les régions de Kaolack (centre), Saint-Louis (nord), dans la ville de Touba (centre), entre autres.

‘’Nous travaillons pour lutter contre cette inégalité et faire de telle sorte que cette équité territoriale soit une réalité dans la prise en charge de l’infertilité’’, estime-t-il.

Il note que le taux de réussite de la FIV partout dans le monde se situe entre 25 et 45%, tandis qu’au Sénégal, il s’élève à environ 35%, ce qui place le pays ‘’largement’’ devant d’autres nations.

Parlant des difficultés pour les femmes rurales d’avoir accès aux soins, il souligne l’importance de la prise en charge des patientes par l’Etat du Sénégal, comme elle est faite pour les autres maladies comme le VIH, la tuberculose, etc.

‘’Par exemple, le coût d’une tentative de FIV tourne autour de 2 millions de FCFA ou plus. Et si la patiente doit acheter des médicaments coûtant autour de 1 million 500 FCFA, cela demeure très difficile pour les femmes rurales. L’Etat devrait subventionner pour favoriser l’accès aux soins à tous, comme cela se fait ailleurs’’, plaide Dr Moustapha Thiam.

Il a salué la perspective de l’ouverture d’un centre spécialisé dans ce domaine à l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye, à Dakar, qui, selon lui, sera bénéfique pour les femmes à faible revenu.

Cet article a été réalisé par l’Africa Women’s Journalism Project (AWJP) avec le soutien du Centre International des Journalistes (ICFJ) dans le cadre de la Bourse Reportage pour les Journalistes Femmes en Afrique Francophone.

AMN/SKS/SBS/OID/ABB