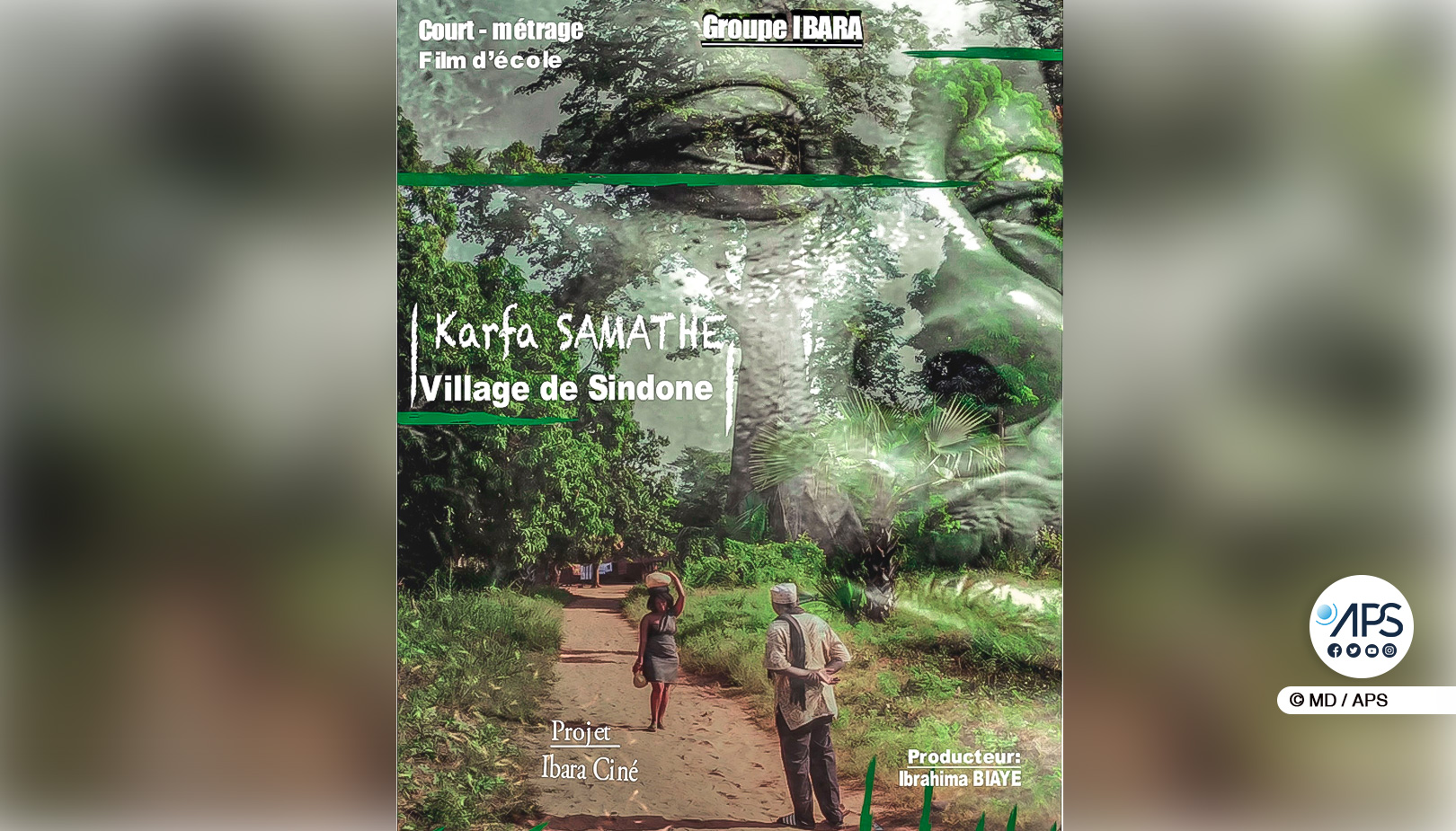

Dakar, 16 sept (APS) – Le film d’école ‘’Karfa Samathé, village de Sindone’’, projeté vendredi au centre culturel Blaise Senghor, en présence du maire de Goudomp, Vieux Malang Cissé, et du directeur de la cinématographie, Germain Coly, raconte des réalités sociales du sud du Sénégal, principalement de Goudomp.

Ce court métrage met en exergue plusieurs thématiques liées à la richesse naturelle de cette zone confrontée à l’insécurité, sur fond d’histoires d’amour.

‘’ La Casamance a un décor naturel que nous avons voulu montrer en parlant d’une histoire liée aux réalités. Le mariage forcé, l’insécurité, le viol, la valorisation des produits locaux sont autant de sous thèmes développés dans ce film’’, souligne le groupe Ibara Ciné, qui est à l’initiative du film.

Cette fiction raconte l’histoire de la jeune Karfa confiée, après la mort par couches de sa mère, à sa tante qui engage des violeurs pour anéantir sa vie. Celle-ci, en plus de maltraiter Karfa, s’oppose à un mariage arrangé avec un homme riche vivant hors du pays.

Le film montre surtout la beauté naturelle de la Casamance avec ces plans panoramiques tournés avec un drone sur le village et prône la valorisation des produits locaux, notamment les fruits.

Il est porté par des acteurs qui jouent pour la plupart leur premier film, sauf l’un d’eux, Ibrahima Fall, qui a interprété le second rôle. Ressortissant de Goudomp, Fall a fait ses armes dans plusieurs films et séries sénégalais.

Le court métrage ‘’Karfa Samathé, village de Sindone’’ est le troisième film produit par le projet ‘’Ibara Ciné’’ qui s’investit dans la formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel des jeunes du département de Goudomp (Sédhiou, Sud) et de la Casamance.

Il a été rendu possible grâce à l’appui du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA) de la Direction de la cinématographie du Sénégal, selon le directeur de la cinématographie Germain Coly.

‘’La collaboration a commencé avec mon prédécesseur Hugues Diaz. Quand je suis arrivé en 2020, nous avons octroyé une subvention de dix millions au groupe ‘’Ibara’’ pour la formation de ces jeunes et deux films ont été produits sur + le puit sacré de Goudomp+ et un autre +sur le vol de bétail+‘’, a expliqué M. Coly. Il a salué l’engagement et la rigueur du travail accompli par les jeunes promoteurs du film.

Il informe qu’un deuxième financement de trente millions de francs CFA a été encore octroyé au groupe ‘’Ibara Ciné’’, lequel pourra ainsi former un nombre beaucoup plus important de jeunes aux métiers techniques du cinéma.

Le maire de Goudomp, Vieux Malang Cissé, salue une initiative qu’il faut accompagner, encourager et soutenir.

‘’Le film montre une Casamance qui regorge de potentialités, mais aussi une Casamance pauvre. C’est ce contraste soulevé qu’il faut relever. Nous avons un défi énorme. Nous avons énormément des richesses naturelles, mais nous sommes dans une pauvreté matérielle’’, a relevé l’édile. Il appelle à mutualiser les efforts pour changer le quotidien de Goudomp et promet d’offrir une séance de projection du film à la commune.

FKS/ASG