Dakar, 31 déc (APS) – Le Sénégal a connu en 2024, sur les plans économique et financier, d’importantes mesures administratives du gouvernement, ainsi que le non-renouvellement des accords de pêche avec l’Union européenne (UE), les états généraux de l’industrie, du commerce, des PME et des transports publics, des accusations de falsification des comptes publics, la mort de l’homme d’affaires Baba Diao et de l’ancien ministre Mamadou Moustapha Ba, en plus d’une crise sans précédent de la dette publique.

Des inspecteurs des impôts et des domaines au pouvoir. Il faudrait d’abord signaler l’élection à la présidence de la République, le 24 mars, d’un inspecteur des impôts et des domaines, Bassirou Diomaye Faye, qui confie la conduite du gouvernement à Ousmane Sonko, son confrère, ami et camarade de parti.

Pêche. Un mois après sa prise de fonctions, le gouvernement de M. Sonko publie une liste de 132 navires industriels battant pavillon sénégalais et de 19 navires étrangers. Le but de cette mesure est, selon les autorités, de lutter contre la surexploitation des ressources. Les pêcheurs sénégalais se plaignent depuis longtemps des licences accordées aux armateurs industriels, ceux d’Europe et de la Chine notamment. Cette décision est aussi la matérialisation de l’une des promesses faites par Bassirou Diomaye Faye : réévaluer les accords de pêche.

« Des défaillances »

Six mois plus tard, l’Union européenne (UE) et le gouvernement sénégalais se disputent l’initiative du non-renouvellement des accords autorisant des navires de pays d’Europe à pêcher dans les eaux du Sénégal. L’UE n’envisage pas de renouveler le protocole de pêche signé en 2019 avec le Sénégal en raison de ‘’défaillances’’ constatées dans la lutte menée par les pouvoirs publics sénégalais contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, a déclaré, le 12 novembre, à Dakar, son représentant dans le pays, Jean-Marc Pisani. Le protocole de pêche en question, d’une durée de cinq ans et comprenant ‘’14 accords’’ touchant notamment à l’économie et à l’environnement, a expiré le 17 novembre.

« En raison des défaillances constatées dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, l’UE ne peut envisager le renouvellement du protocole tant qu’il n’y a pas de progrès suffisants du Sénégal dans ce domaine », soutient M. Pisani. Mais plusieurs jours plus tard, il est démenti par le gouvernement sénégalais, qui déclare avoir pris l’initiative de ne pas renouveler les accords de pêche.

Jean-Marc Pisani, l’ambassadeur de l’UE au Sénégal

Le 3 mai, le Premier ministre annonce 23 décisions à mettre en œuvre pour le déroulement de la campagne agricole hivernale, à laquelle le gouvernement alloue un budget record de 120 milliards de francs CFA. Lors du conseil interministériel consacré à l’agriculture, Ousmane Sonko demande au secrétaire d’État chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan, au ministre des Forces armées et à son collègue de l’Agriculture de veiller à la distribution des intrants agricoles (semences, engrais…), « dans les conditions de stricte transparence, auprès des réels ayants droit, en veillant à identifier et à sanctionner tout détournement d’objectif ».

Cette mesure a permis aux paysans d’accéder aux intrants agricoles et à des prix jugés abordables, ce qui n’était plus arrivé depuis de nombreuses années. Le 26 novembre, à la fin de l’hivernage, le gouvernement fixe à 305 francs CFA le prix du kilogramme d’arachide pour la nouvelle campagne de commercialisation dudit produit. Ce prix plancher de l’arachide connaît une hausse de 25 francs sur celui en vigueur lors de la précédente campagne de commercialisation des récoltes, qui était de 280 francs.

« Nous avons été obligés de procéder à un arbitrage… »

Intervenant à un conseil interministériel consacré à la nouvelle campagne de commercialisation des produits agricoles (2024-2025), le Premier ministre assure que l’État du Sénégal est allé au-delà de la proposition faite par le Comité national interprofessionnel de l’arachide (CNIA). Le CNIA, qui réunit des producteurs d’arachide, avait proposé au gouvernement de fixer le prix du kilogramme à 290 francs CFA, selon Ousmane Sonko. « Nous avons été obligés de procéder à un arbitrage en tenant compte des intérêts des producteurs et des huiliers », dit-il.

Quelques semaines plus tard, des graines d’arachide sont saisies par les forces de sécurité et les services décentralisés du ministère de l’Industrie et du Commerce, et des commerçants accusés de non-respect du prix fixé par le gouvernement. « Il nous a été signalé qu’on écoulait des graines d’arachide à des prix illicites. Deux opérateurs privés collectaient des graines à un prix en deçà de celui fixé par le gouvernement. En plus, leur centre de collecte n’a pas été agréé par l’État », déclare à l’APS le chef du service départemental du commerce de Mbour (ouest), Mamadou Lamine Ndiaye.

À la suite de l’audition des commerçants accusés de non-respect du prix indiqué, une phase contentieuse a été ouverte, selon M. Ndiaye. Les mis en cause peuvent accepter les faits qui leur sont reprochés et payer une amende, dit-il. « Autrement, ajoute le commissaire aux enquêtes économiques, nous allons procéder à la vente de la marchandise et nous en ouvrir au procureur de la République, afin que les mis en cause comparaissent en justice. »

Cette année, le Premier ministre a ordonné une suspension des constructions sur les anciennes dépendances du domaine public maritime.

Suspension d’opérations domaniales. Le 14 mai, le Bureau d’information et de la communication du gouvernement, rattaché au cabinet du Premier ministre, annonce la création, par ce dernier, d’une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les dépendances du domaine public maritime (DPM) de la région de Dakar. Par l’arrêté instituant ladite commission, Ousmane Sonko ordonne « la suspension de toutes les constructions et autres travaux sur les anciennes dépendances du domaine public maritime [de] la région de Dakar, pour un délai de deux mois ».

Deux mois plus tard, le 16 juillet, M. Sonko reçoit un pré-rapport de la commission ad hoc. À la suite de son approbation par le Premier ministre, le document est remis au président de la République. « Ce rapport a mis en lumière plusieurs irrégularités préoccupantes, notamment en matière d’impact environnemental et socioéconomique », signale la présidence de la République sur sa page Facebook. Cette année, le gouvernement a suspendu plusieurs fois des opérations de lotissement de terrains dans les régions de Dakar et Thiès (ouest).

Mise en service du BRT. Le 15 mai, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye (l’actuel président de l’Assemblée nationale), procède à la mise en service du Bus Rapid Transit (BRT). Le BRT est décrit comme « un projet d’infrastructure ambitieux, qui vise à transformer la mobilité dans l’agglomération de Dakar », selon les partenaires à l’origine de sa construction, dont l’État du Sénégal et la Banque européenne d’investissement. Ils estiment que le Bus Rapid Transit marque le début d’ « une nouvelle ère » des transports, dans la mesure où ses bus fonctionnent entièrement à l’électricité, ce qui réduit la pollution de l’air.

C’est le fruit d’un partenariat public-privé dans lequel 419 milliards de francs CFA ont été investis, selon Khadim Niang, l’ingénieur polytechnicien chargé du projet de Bus Rapid transit de Dakar. Le BRT dessert 23 stations pour transporter quelque 300.000 passagers par jour, a dit M. Niang. Ses dessertes s’effectuent entre la préfecture de Guédiawaye et le centre-ville de Dakar, soit 18,3 kilomètres, de 5 heures à 21 heures. Il traverse 14 communes d’arrondissement.

« Une étape historique »

Selon Khadim Niang, 69 % du financement de l’ouvrage ont été fournis par l’État du Sénégal et ses partenaires économiques et financiers, le restant, 31 %, provenant du secteur privé. L’exploitation des 121 bus articulés du BRT a généré des centaines d’emplois.

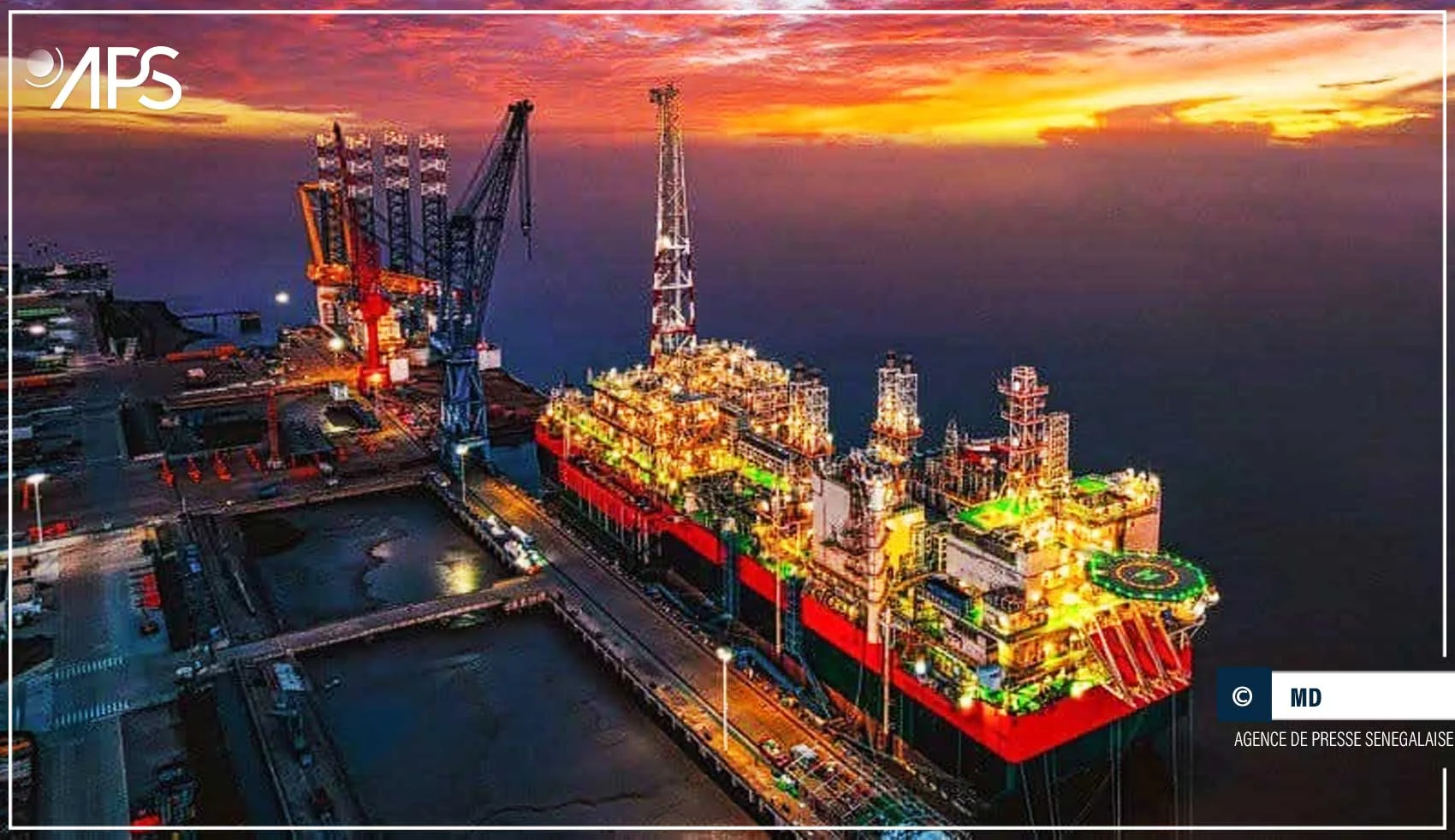

Les premiers barils de pétrole de Sangomar. Le 25 juin, la présidence de la République annonce que le champ Sangomar, situé au large de Dakar, a produit ses premiers barils de pétrole, le même jour, en présence du chef de l’État. « Aujourd’hui, le président de la République […] a assisté à la production des premiers barils de pétrole de la plateforme Sangomar », déclare-t-elle dans un communiqué, soulignant qu’il s’agit d’« une étape historique » de l’entrée du Sénégal « dans l’industrie pétrolière ».

La visite du chef de l’État au champ Sangomar a eu lieu en présence de Meg O’Neill, la présidente-directrice générale de Woodside Energy, des ministres sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, des Forces armées, Birame Diop, et du directeur général de la Société sénégalaise des pétroles, Thierno Seydou Ly. « Avec des réserves estimées à 630 millions de barils de pétrole brut et une production initiale prévue de 100.000 barils par jour, ce projet (Sangomar) est un pas décisif vers la souveraineté énergétique et un avenir prospère pour notre pays », ajoute la présidence de la République.

Le président de la République sur le champ pétrolier de Sangomar, avec Meg O’Neill, la présidente-directrice générale de Woodside Energy

Grève dans le secteur minier. La grève des travailleurs de la société minière Sabodala Gold Operations (SGO) est l’un des évènements économiques majeurs de cette année. Le 14 août, après plusieurs jours de grève, SGO et ses employés signent un accord mettant fin à la grève menée dans une mine située à Massawa, dans la région de Kédougou (sud-est). Les travailleurs réclamaient « la valorisation du forfait d’heures supplémentaires des travailleurs non-cadres », des « avantages en nature » (logement et nourriture), « le changement du mode de rémunération des heures supplémentaires des travailleurs cadres », le « respect des droits acquis relatifs à l’avance Tabaski ».

Les négociations ayant mis fin à la grève se sont déroulées sous la direction du ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Yankhoba Diémé (l’actuel ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens). « Un accord comprenant plusieurs points a été trouvé », déclare M. Diémé à l’APS après la signature de l’accord conclu par SGO et ses employés. La signature de l’accord est confirmée à l’APS par des délégués des travailleurs.

Le référentiel « Sénégal 2050 ». Le 14 octobre, à Diamniadio, a eu lieu la cérémonie de lancement du document de politique nationale de développement « Sénégal 2050 », sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement y ont pris part, des membres du corps diplomatique basé à Dakar et du secteur privé, des chefs religieux et coutumiers également.

Avec ce document, le gouvernement veut mettre fin à « la dépendance » du pays envers ses partenaires économiques et financiers en s’appuyant sur les ressources locales et le capital humain sénégalais. À l’aide de cette nouvelle stratégie de développement du pays, les autorités aspirent, entre autres objectifs, à tripler le revenu national brut par habitant. « Ce document national […] de planification des axes de notre politique économique et sociale va […] refléter les choix stratégiques et opérationnels devant asseoir la transformation systémique du Sénégal », affirme le gouvernement dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 2 octobre.

États généraux. Les états généraux de l’industrie, du commerce et des PME se sont déroulés les 17 et 18 octobre à Diamniadio (ouest). Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, un livre blanc contenant les propositions et recommandations devait être remis au Premier ministre. « Les prochaines étapes [de la concertation] vont se dérouler dans les régions, où on va refaire l’exercice qui a été fait ici, avec les maires, les gouverneurs et les dirigeants des chambres de commerce », dit M. Diop lors de cette rencontre.

Le ministère voulait, avec ces rencontres, associer les régions et les mairies à la définition de la politique industrielle et commerciale du pays pour les prochaines années, selon lui. Le livre blanc annoncé devait contenir les propositions faites lors des états généraux et définir des stratégies quinquennales et décennales pour le secteur, confie-t-il aux participants.

Du 21 au 25 octobre, à Dimaniadio, ont eu lieu d’autres états généraux, ceux des transports publics. C’était l’occasion, selon le président de la République, de faire « un état des lieux rigoureux » et un « diagnostic complet » des maux de ce secteur en vue de sa « transformation rapide et intégrale ». « Les présentes assises, par leur caractère exceptionnel, offrent l’opportunité unique d’établir un état des lieux rigoureux et de réfléchir aux solutions durables pour remédier aux problèmes endémiques du secteur. Je vous invite […] à dresser un diagnostic complet et sans complaisance des sous-secteurs du transport public routier, ferroviaire et aérien », dit Bassirou Diomaye Faye en présidant la cérémonie d’ouverture de la concertation.

Une mort « pas naturelle »

« Vous devrez également définir les contours d’un système de transport inclusif et durable, capable de prendre en charge les nouvelles formes de mobilité, qu’elles soient électriques ou digitales », a-t-il ajouté. Un rapport contenant les propositions et recommandations faites lors des états généraux devait lui être remis.

Des nécrologies. Le secteur privé et la République ont été endeuillés au cours de cette année. Le 3 juillet, l’ingénieur et homme d’affaires sénégalais Abdoulaye Diao, dit Baba Diao, est décédé à Dakar à l’âge de 79 ans. Il était le fondateur d’ITOC – International Trading Oil and Commodities Corporation -, une société spécialisée dans le négoce international de pétrole brut et de produits raffinés. Cette entreprise est également un partenaire de premier plan de l’État du Sénégal, qu’elle approvisionnait en hydrocarbures.

Baba Diao était aussi le fondateur de la Banque Outarde, créée en 2017. C’est une « banque sénégalaise 100 % dédiée aux entreprises et aux entrepreneurs ». Brillant mathématicien, l’homme d’affaires est né à Thiès (ouest). Plusieurs fois lauréat du Concours général sénégalais, il s’est inscrit au lycée Louis-Le-Grand de Paris, avant de rejoindre l’Institut français du pétrole et l’École centrale de Lille (France). Revenu au Sénégal à la fin de ses études, il intègre la fonction publique et contribue à la création de PETROSEN, la Société sénégalaise des pétroles, au début des années 80, avant d’entamer une longue carrière d’homme d’affaires. Dans le secteur pétrolier d’abord, le secteur bancaire ensuite.

La dépouille de Mamadou Moustapha Ba, dans la cour de l’hôpital militaire de Ouakam, à Dakar, le 13 novembre

Le 4 novembre, l’ex-ministre sénégalais des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, est décédé des suites d’une courte maladie, en France, à l’âge de 59 ans, selon sa famille. Il avait dirigé ce département ministériel du 17 septembre 2022 à avril 2024, après avoir exercé les fonctions de directeur général du budget pendant plusieurs années. Mamadou Moustapha Ba est diplômé de l’ex-École nationale d’économie appliquée (ENEA) de Dakar – l’actuelle École supérieure d’économie appliquée -, en 1991. Après l’ENEA, il avait intégré l’administration des finances publiques sénégalaises au début des années 90, avant de poursuivre ses études en Belgique.

Six jours après son décès, au Sénégal, le procureur de la République, annonce qu’une autopsie effectuée pour identifier la cause du décès de Mamadou Moustapha Ba révèle des éléments de nature à attester que sa mort « n’est pas naturelle ». « Les résultats de l’autopsie ordonnée pour déterminer les causes du décès du ministre Mamadou Moustapha Ba ont révélé plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort n’est pas naturelle », a-t-il écrit.

Le 13 novembre, l’ancien ministre est inhumé à Nioro, dans la région de Kaolack (centre).

Amadou Hott, candidat à la présidence de la BAD. Le 28 novembre, le gouvernement sénégalais lance la candidature de l’ancien ministre Amadou Hott à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD). Plusieurs ministres prennent part à la cérémonie, sous la présidence de Yassine Fall, chargée du département de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. « M. Amadou Hott, candidat du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de développement, bénéficiera du soutien nécessaire », déclare Mme Fall, ajoutant que, avec l’ancien collaborateur de Macky Sall, « la promesse d’une Afrique prospère et intégrée est à portée de main ».

Le successeur du Nigérian Akinwumi Adesina sera élu le 29 mai 2025, à Abidjan. La Sud-Africaine Bajabulile Swazi Tshabalala, vice-présidente principale de la BAD, a démissionné de ses fonctions en octobre dernier en raison de sa candidature à la présidence de cette institution financière. Une dizaine de jours auparavant, l’ancien ministre sénégalais était le premier à démissionner du poste d’envoyé spécial du président de la BAD, chargé de l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique.

Selon le magazine économique et financier Financial Afrik, le Béninois Romuald Wadagni, le Tchadien Abbas Mahamat Tolli, le Mauritanien Ousmane Kane et le Zambien Samuel Maimbo sont également candidats. Économiste et banquier âgé de 52 ans, Amadou Hott a été conseiller spécial du président Macky Sall et directeur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires.

Une polémique. Cette année a également connu une grosse polémique, les nouvelles autorités ayant accusé Macky Sall et certains de ses collaborateurs d’avoir falsifié les comptes publics du pays. Le 26 septembre, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement dénoncent, lors d’une conférence de presse, la publication de « données erronées » par leurs prédécesseurs. Les données présumées fausses concernent surtout la dette et le déficit budgétaire, selon eux.

Amadou Hott, lors du lancement de sa candidature à la présidence de la BAD, le 28 novembre, à Dakar

« Les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et aux partenaires en […] fournissant des données erronées », a soutenu Ousmane Sonko. Selon lui, les anciens ministres des Finances Amadou Ba (également ancien Premier ministre), Mamadou Moustapha Ba et Abdoulaye Daouda Diallo, ainsi que Macky Sall, l’ex-président de la République, font partie de ceux qui sont à l’origine de la publication des statistiques présumées falsifiées.

Le 15 octobre, l’ex-président de la République dément avoir fait publier des données erronées. « Je tiens à dire que ces propos sont faux, totalement faux. Attendons que la justice confirme ou infirme avant d’accuser les gens… » soutient Macky Sall dans un entretien donné à l’agence de presse américaine Bloomberg.

« Un scandale »

« Les ministres mis en cause n’ont même pas accès à ces informations […] J’ai laissé un pays où les indicateurs étaient au vert. Le Fonds monétaire international a confirmé cela, un mois après que j’ai quitté le pays », s’est-il défendu.

Baisse de la note financière du Sénégal. Macky Sall dit aussi regretter que l’accusation le concernant en même temps que certains de ses collaborateurs ait poussé l’agence Moody’s à dégrader la note financière du Sénégal. « Oui, je voudrais dire que je suis au regret de constater la baisse de la note du Sénégal par Moody’s, à la suite de l’intervention du Premier ministre, dans laquelle on aurait évoqué un scandale relatif à la gestion de l’ancien régime », affirme-t-il.

Le 4 octobre, l’agence Moody’s a réduit la note du Sénégal en raison de la hausse du déficit budgétaire et du niveau d’endettement observés dans le pays entre 2019 et 2023, déclare le ministère des Finances et du Budget dans un communiqué. « La note du Sénégal vient d’être revue à la baisse en passant de Ba3 à perspective stable à B1, avec une mise sous surveillance. Cette baisse est consécutive à la révision à la hausse du déficit budgétaire et du niveau d’endettement observés sur la période 2019-2023. »

Endettement. Cette année, le Sénégal est classé par la Banque moniale parmi les pays les plus endettés du monde. Un audit des finances publiques a été lancé par la Cour des comptes, et les résultats devraient être publiés dans les prochains jours ou les prochaines semaines, selon le Premier ministre.

La dette publique du Sénégal est « estimée à plus de 15.500 milliards de francs CFA. Mais à la suite de l’audit sur la situation des finances publiques effectué par l’Inspection générale des finances, l’encours [de la dette] serait à plus de 17.700 milliards de francs CFA », déclare la commission des finances de l’Assemblée nationale dans un rapport publié samedi 28 décembre.

ESF/MTN/ASG