Par Mansoura Fall (APS)

Mbour, 23 jan (APS) – Le vol de bétail, une pratique très courante dans le département de Mbour (ouest), contrarie les éleveurs, lesquels tentent de créer des associations dédiées à la lutte contre cette forme de banditisme bien organisé dans cette partie du pays, rimant quelquefois avec violence.

En 2017, l’Assemblée nationale sénégalaise a adopté une loi durcissant la peine d’emprisonnement requise contre le vol de bétail. Depuis lors, cette peine peut varier entre cinq et dix ans. La nouvelle disposition de la loi exclut le sursis et augmente la peine d’amende, qui peut atteindre le quintuple de la valeur du bétail volé.

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, le département de Mbour concentre 41 % du cheptel de la région de Thiès. En 2023, le service départemental de l’élevage de Mbour a dénombré 1.389.990 têtes de bétail dans cette circonscription administrative.

Dans ce département, le vol de bétail est souvent commis par des bandes organisées, selon plusieurs éleveurs.

Ahmed Ka et Abdoulaye Sow, des éleveurs rencontrés dans les foirails, affirment avoir été plusieurs fois victimes du vol de leurs animaux, qu’ils disent n’avoir jamais retrouvés.

« Je suis originaire du Fouta (nord du Sénégal). Je me déplace avec quelque 300 bêtes, du Fouta vers les plus grands points de vente comme Sandiara (une commune du département de Mbour). Je suis souvent confronté aux voleurs de bétail », s’inquiète Ahmed Ka.

« Lors des grandes fêtes comme la Tabaski, l’État renforce la sécurité autour des foirails. N’empêche, les voleurs continuent de sévir, les agents de sécurité ne pouvant pas être partout et à tout moment », ajoute M. Ka.

Selon Ousmane Sow et Saliou Seck, les voleurs sont souvent des voisins des éleveurs et les connaissent bien. « Ce sont souvent des gens qui connaissent nos habitudes, ce qui complique tout », disent en chœur les deux éleveurs.

La peur de représailles

Dans le département de Mbour, les associations d’éleveurs ne restent pas les bras croisés. Ils tentent, aux côtés des forces de sécurité, de déjouer les plans des voleurs et de les traquer.

Les membres des comités de vigilance sont quelquefois la cible préférée des voleurs de bétail, selon des témoignages recueillis auprès des éleveurs. « L’année dernière, raconte Bouya Diop, on m’a volé huit moutons que j’avais marqués au fer rouge en guise d’identification. Je ne les ai jamais retrouvés. »

« Ma famille et mes amis me demandent souvent de démissionner du comité de vigilance. Ils estiment que je suis en danger par le simple fait de militer à une organisation chargée de traquer les voleurs ou de les empêcher d’opérer », dit M. Diop.

Aider les victimes de vol de bétail à bénéficier d’une assistance juridique fait partie des activités des comités de vigilance, selon lui. « Nous nous impliquons surtout dans la recherche du bétail volé et aidons les victimes à déposer une plainte en espérant obtenir gain de cause en cas de jugement », explique Bouya Diop.

Selon ce coordonnateur d’un collectif dédié à la lutte contre le vol de bétail, les comités de vigilance comme celui dont il est membre recourent souvent aux réseaux sociaux pour retrouver les animaux dérobés. Les photos du bétail volé sont souvent partagées via ces réseaux, dans l’espoir de les retrouver.

« Les cotisations des membres sont la seule source de revenus de notre collectif, signale Bouya Diop. Notre collectif a reçu du ministère de l’Élevage des équipements, dont des gilets, des bottes, des sifflets et des torches, pour bien exercer sa mission. »

« Le vol de bétail est récurrent à Mbour. Malheureusement, les victimes ne dénoncent pas les voleurs, par peur de représailles […] Très souvent, les deux parties se connaissent. Certaines victimes préfèrent quelquefois se lancer dans des négociations avec les voleurs en espérant, par cette démarche, retrouver les animaux volés », témoigne Bouya Diop.

Le collectif départemental de lutte contre le vol de bétail de Mbour jouit d’une bonne réputation, car il a permis à des éleveurs de retrouver du bétail subtilisé, selon son coordonnateur.

Le vol de bétail est quelquefois commis avec violence. Des témoignages recueillis auprès d’éleveurs du département de Mbour font état d’un quinquagénaire blessé à Nguékhokh en voulant s’opposer au vol de ses moutons.

Il a été poignardé par un assaillant, qui a emporté l’animal. L’auteur du vol avec agression, identifié par la victime, est son voisin, selon les mêmes témoignages. Ils affirment qu’il a été appréhendé par la gendarmerie.

Le collectif dirigé par Bouya Diop veut faire en sorte que les éleveurs disposent de titres de propriété sur leur bétail, ce qui, selon le coordonnateur de la structure, peut faciliter les recherches en cas de vol.

« Nous sommes conscients du fait que les voleurs sont parmi nous. Il faut aussi avouer que les responsables d’associations d’éleveurs que nous sommes ont leur rôle à jouer dans la lutte contre ce fléau », assure Mbaye Sow, président d’une coopérative d’éleveurs du département de Mbour.

Les associations de lutte contre le vol de bétail sont nombreuses, mais elles ne sont ni bien organisées ni agréées par l’État, relève-t-il, soulignant que ces structures doivent être soutenues et encadrées par les pouvoirs publics.

La technologie proposée comme remède

Sindia et Ndiaganiao sont les communes du département de Mbour où le vol de bétail est le plus fréquent, selon plusieurs éleveurs.

Cette pratique est tellement répandue que « beaucoup d’éleveurs ont peur d’acquérir et d’élever du bétail », soutient Modou Diagne, chef du quartier Gandigal, dans la commune de Sindia.

Selon lui, la gendarmerie a démantelé récemment un « site d’abattage clandestin » appartenant à deux frères de Gandigal. Une maigre consolation dans cette zone que les voleurs écument, « lourdement armés, leurs victimes n’ayant pas les moyens de se défendre ».

Les éleveurs interrogés signalent l’existence de bandes de voleurs bien organisées, à la tête desquelles se trouvent des « ndeyu sacc ». Il s’agit de voleurs ayant acquis une longue expérience et agissant pour la plupart en receleurs, les autres agissant sous leurs ordres, selon diverses sources. Ces bandes se chargent souvent de trouver des avocats et de les rémunérer pour la défense de leurs membres arrêtés et traduits en justice, révèle Modou Diagne.

« Les ‘ndeyu sacc’ […] sont souvent des personnes que personne n’ose dénoncer. C’est un système bien organisé. Il arrive que ceux qui les connaissent bien les sollicitent en toute discrétion pour retrouver leur bétail, moyennant de fortes sommes d’argent », révèle le chef de quartier.

M. Diagne plaide pour la délivrance de permis de port d’arme et de munitions aux éleveurs pour les aider à assurer leur propre sécurité. Il espère que cela peut dissuader les voleurs.

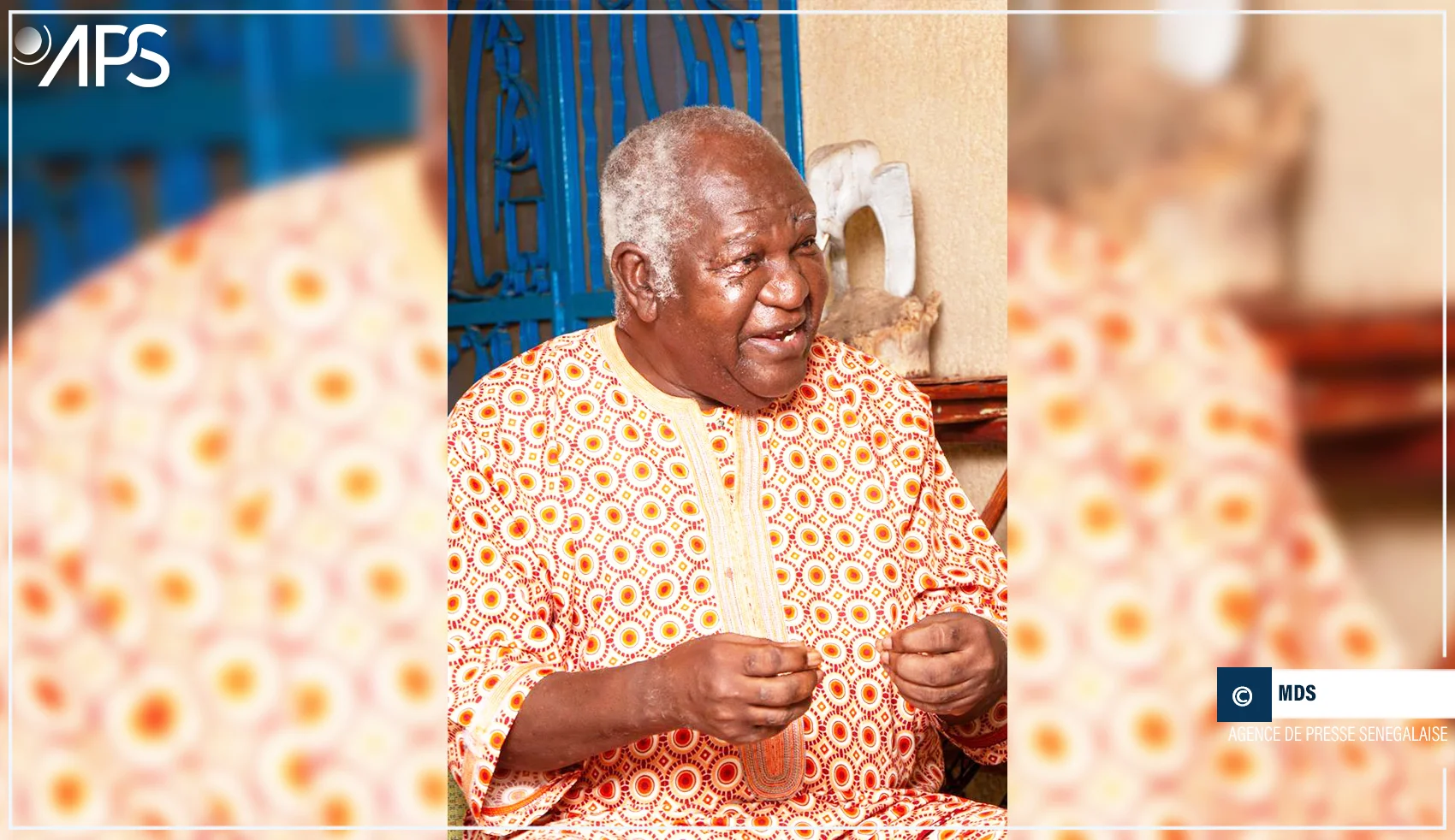

À Ndiaganiao, Cheikh Bamba Faye est membre d’un collectif de lutte contre le vol de bétail depuis trois décennies. « J’ai attrapé une centaine de voleurs de bétail, un par un », se targue-t-il, rappelant que les « ndeyu sacc » ont commencé à constituer des bandes de voleurs depuis le début des années 2000.

Il les décrit comme de « grands receleurs ». « L’un des plus dangereux d’entre eux s’appelait B. D. C’est grâce à moi que les forces de l’ordre l’ont arrêté », déclare M. Faye, détenteur d’un permis de port d’arme et de munitions depuis 2007.

« Le vol de bétail est très courant dans notre commune. Des éleveurs ou des voleurs ont été tués dans des tentatives de vol. Les voleurs sont souvent armés jusqu’aux dents. La gendarmerie ne peut pas assurer la sécurité des éleveurs toute seule. Nous travaillons ensemble », dit-il.

Amadou Dia, le chef du service régional de l’élevage de Mbour, déplore le caractère informel des associations de lutte contre le vol de bétail et le manque de moyens d’identification des animaux.

« Le recours à la technologie dans les mesures de lutte contre le vol de bétail est très marginal », signale M. Dia en relevant la faiblesse des comités de vigilance créés par les éleveurs.

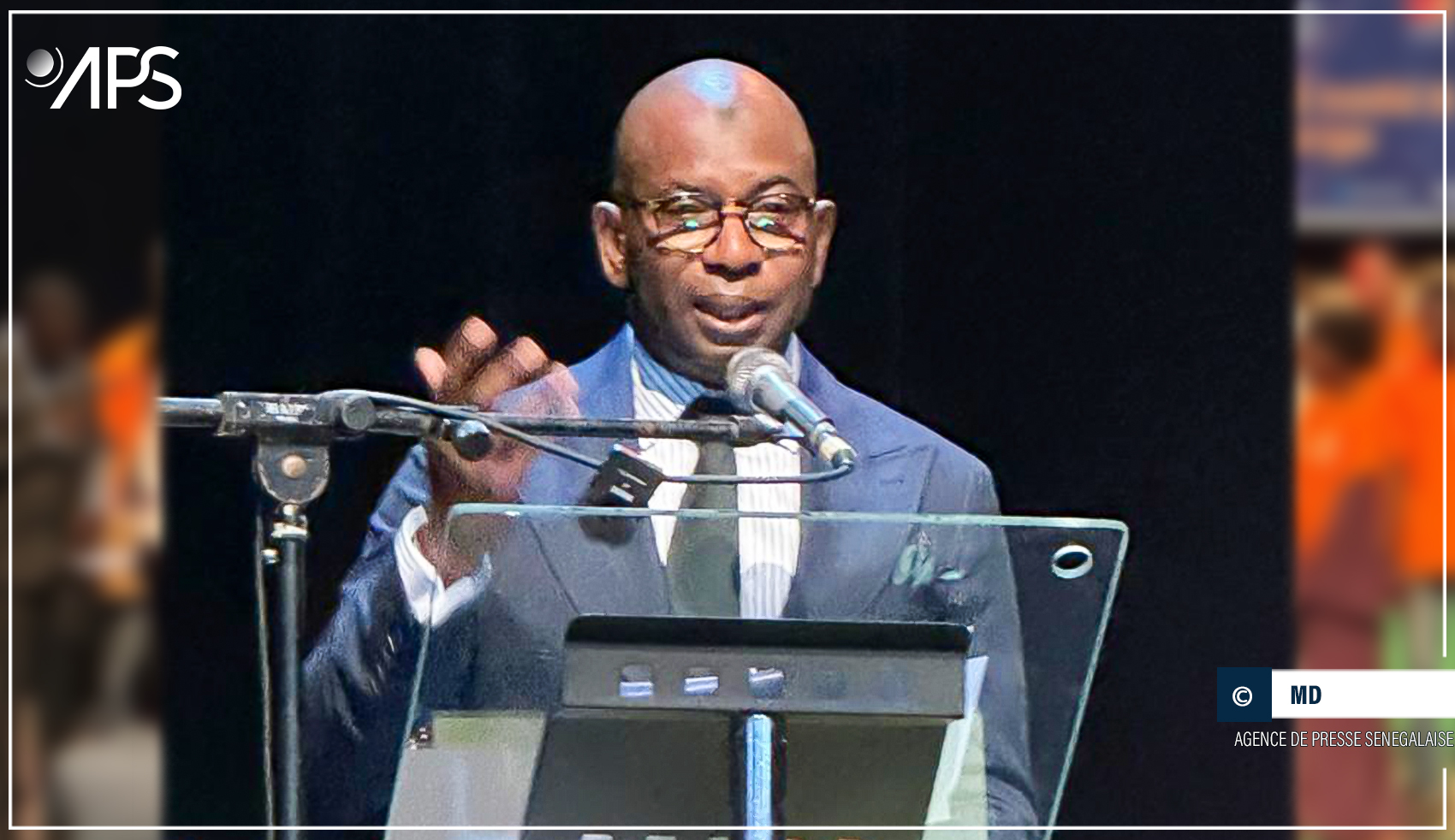

Le maire de Sandiara, Serigne Guèye Diop, partage l’avis du chef du service départemental de l’élevage. Un « système de détection électronique » introduit « sous la peau des animaux devrait permettre de démasquer facilement les voleurs, selon M. Guèye.

L’ancien ministre de l’Élevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop, a tenu une concertation sur la prévention et la lutte contre le vol de bétail en mars 2023 à Thiès.

L’identification du bétail à l’aide de la technologie est l’une des recommandations phares de cette rencontre, selon l’un des participants, Ndongo Fall, dirigeant d’une association de lutte contre le vol de bétail.

MF/ESF/BK