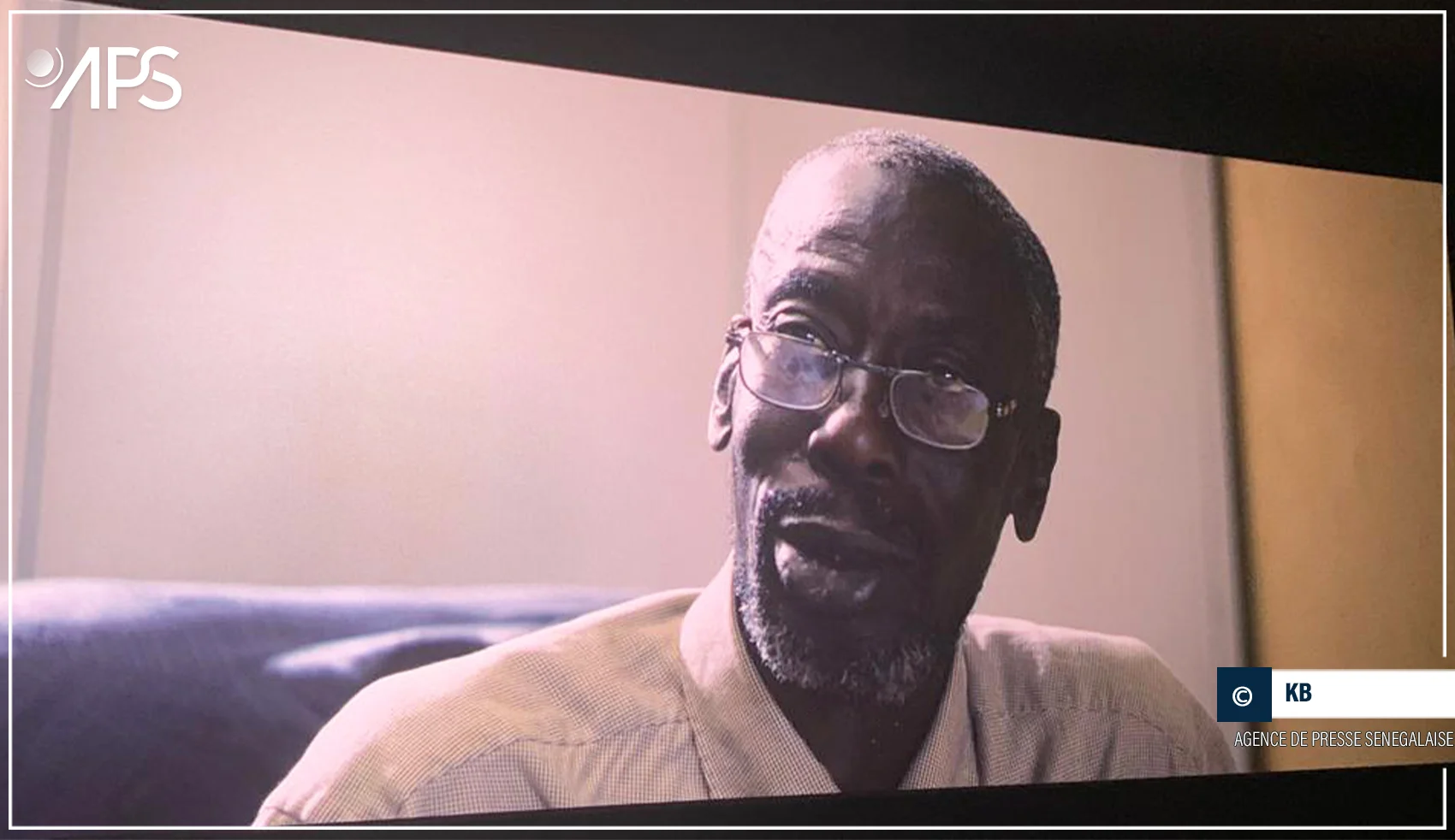

Dakar, 30 (APS) – L’acteur ivoirien Sidiki Bakaba, qui a joué dans le film »Camp de Thiaroye » d’Ousmane Sembène et de Thierno Faty Sow, se souvient des moments »inoubliables » du tournage de cette production cinématographique mise au goût du jour à la faveur de la commémoration, cette année, du 80e anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye.

Au début, fait savoir Sidiki Bakaba, dans un entretien téléphonique avec l’APS, il y avait une hésitation entre le rôle du sergent Diatta, finalement interprété par le journaliste Ibrahima Sané de la RTS, qu’il devait incarner entre ou celui de ‘’Pays’’, un muet revenu traumatisé de la guerre, et qui représente le continent africain dans le film. ce dernier voit tout, mais ne dit rien, car son temps de parler n’est pas encore arrivé, explique l’acteur.

‘’Lorsque le tournage devrait se faire, Sembène m’a remis le scénario et me dit +tu as le plus beau rôle du film+. Pour quelqu’un qui a l’habitude de jouer de grands textes, tu t’attends à en avoir un, mais il n’y a pas », dit-il en, se rappelant avoir poussé un rire du fait de cette surprise qu’il a eue dès le début de cette aventure.

L’argument du cinéaste sénégalais était de donner ce grand rôle à un vrai acteur, qui ne pouvait être que Sidiki Bakaba.

Le comédien ivoirien, qui vit aujourd’hui en France, dit remercier Sembène Ousmane qu’il considère comme ‘’son papa’’ pour lui avoir permis de participer à la reconstitution de cette histoire afin de permettre une compréhension du récit.

Sous la direction du réalisateur d’‘’Emitai’’ (dieu du tonnerre, 1971) qui l’a laissé écrire le dialogue du muet, Sidiki Bakaba soutient avoir joué ce rôle dans ‘’un silence éloquent’’.

Mais, avoue-t-il, ‘’ce qui m’a aidé à réussir ce rôle, c’est le mysticisme qui reste en moi’’. L’acteur dit avoir puisé dans sa technique occidentale de comédien, mais aussi de l’Africain qu’il est et du Soninké qu’il va toujours demeurer.

»Pour le tournage de Thiaroye, le décor était planté dans un terrain vague non loin du cimetière. Le soir, en rentrant, je demandais au chauffeur de s’arrêter et j’allais au cimetière pour parler aux tirailleurs afin de leur demander leur autorisation de jouer le rôle’’, raconte-t-il, ajoutait qu’il formulait des prières pour eux.

‘’Je disais : je ne sais pas qui est »Pays ». Je vous demande l’autorisation d’incarner ce rôle auquel Sembène a donné corps. Pays soit avec moi, puis je fais ma prière’’, dit-il.

Il rapporte qu’à chaque fois le chanteur Ismaïla Lo, compositeur de la musique du film Camp de Thiaroye, et qui y interprétait un rôle de tirailleur, l’interpelait, en lui disant : »hey, grand, tu nous fatigues ! », se souvient-il avec humour.

Le comédien dit croire que ‘’l’art [est] un don divin », et qu’incarner le rôle de »Pays » dans cette ‘’histoire puissante’’ du film Camp de Thiaroye, était pour lui ‘’une immense responsabilité’’.

Avec ce film, l’unité africaine était déjà née

Revenant sur l’ambiance de tournage du film, Sidiki Bakaba note qu’avec le recul, ‘’on voit que l’unité africaine était déjà née’’.

‘’Si la France les a supprimés [les tirailleurs massacrés], c’est parce qu’ils s’entendaient tous, Guinéens, Sénégalais, Maliens, Congolais, Ivoiriens, etc. Ils avaient fait la guerre, souffert ensemble, dormi avec des cadavres de blancs… », précise-t-il, soulignant que le seul personnage qui avait compris en voyant le mirador et les barbelées était lui, ‘’Pays’’.

Camp de Thiaroye marque la première coproduction sud-sud en matière cinématographique, car il a été produit par le Sénégal, la Tunisie et l’Algérie.

L’artiste se rappelle de l’ambiance ‘’fraternelle, de solidarité et de +téranga+ à la sénégalaise », qui a régné au sein du groupe qui rentrait ainsi dans l’histoire en donnant vie à ce récit pour que jamais cela ne soit tu.

Revenant sur les anecdotes du tournage, Sidiki Bakaba relève son côté ‘’vicieux’’ avec la présence de l’hélicoptère de l’armée française qui faisait la ronde pour les empêcher de tourner.

»L’hélicoptère faisait du bruit au-dessus de nos têtes et l’ingénieur de son était obligé d’arrêter. C’était une mauvaise volonté pour que ce film ne se fasse pas », dit-il, saluant ainsi l’engagement de Sembène Ousmane qui a voulu, à travers cette production, »instruire, conscientiser et éviter que l’on refasse les mêmes erreurs ».

Le cinéaste sénégalais Sembène Ousmane (1923-2007), dans sa démarche consistant à ‘’parler à (son) peuple’’, a réalisé avec Thierno Faty Sow ‘’Camp de Thiaroye’’ (Filmi Domireew/SNPC/SATPEC/ENAPROC, 2 heures 37mn), pour inscrire dans la mémoire collective le massacre, le 1er décembre 1944, par l‘Armée coloniale française de soldats africains appelés ‘’tirailleurs sénégalais’’

»Camp de Thiaroye’’ est à ce jour le film le plus célèbre consacré au massacre des tirailleurs à Thiaroye. Réalisé en 1988, il est primé la même année au festival Venise (prix spécial du jury à la Mostra), censuré pendant près de dix ans en France. Il y a été à nouveau projeté en 2024 au Festival de Cannes, dans une version restaurée.

Le film, qui contribue à remettre dans la mémoire et l’historiographie ce douloureux événement, évoque le retour de tirailleurs sénégalais, anciens combattants de l’armée française, issus de pays d’Afrique subsaharienne, faits prisonniers en Allemagne durant la seconde Guerre mondiale, démobilisés puis rassemblés au camp de Thiaroye, à une quinzaine de kilomètres de Dakar.

Là, ils apprennent que le montant de leurs indemnités et pécule, constitués d’arriérés de solde et de primes de démobilisation, sera divisé en deux. Le général en fonction prétend changer les francs métropolitains en francs CFA à la moitié de leur valeur. Les tirailleurs, qui ne l’entendent de cette oreille, le font savoir. En représailles, le camp est attaqué à l’artillerie le 1er décembre 1944 à l’aube. Des dizaines d’entre eux sont tués.

L’histoire racontée par Sembène et Thierno Faty Sow est organisée autour de la figure du sergent-chef Diatta (Ibrahima Sané), cultivé, parlant wolof, diola, français et anglais, amateur de littérature et de musique classique, marié à une Européenne. Il s’oppose au capitaine Labrousse, officier d’active des troupes coloniales, mais est soutenu par le capitaine Raymond, qui rentre en France avec de nouveaux engagés à la fin du film.

La distribution des rôles est restée fidèle à la configuration de ce qu’on a appelés ‘’tirailleurs sénégalais’’ qui, en réalité, venaient du Congo, du Gabon, de la Cote d’Ivoire, du Niger, du Burkina Faso, du Benin, du Mali, de la Guinée et du Sénégal.

Dans le cadre de la commémoration de Thiaroye 44, le film ‘’Camp de Thiaroye’’ a été projeté, vendredi, à Dakar au complexe Sembène Ousmane et diffusé à la télévision publique, RTS.

Il sera présenté, dimanche, lors d’un hommage solennel à Bordeaux par l’Association ‘’Mémoire et partage’’ de Karfa Diallo en présence de Sidiki Bakaba.

FKS/OID/ABB