Dakar, 5 mai (APS) – Le film ‘’Goodby Julia’’ du réalisateur soudanais Mohamed Kordofani a remporté, samedi, le prix du meilleur long métrage de la sixième édition du Festival Films Femmes Afrique (FFA), lors d’une cérémonie, au cinéma Canal Olympia, à Dakar, a constaté l’APS.

Le film, qui a reçu une récompense de deux millions de francs CFA, offerte par la mairie de Dakar, a été choisi parmi les douze longs métrages en compétition, dont sept documentaires, une docu-fiction et quatre fictions.

Le jury, présidé par la réalisatrice nigérienne Aïcha Macky, a salué ‘’un récit intime qui soulève la question du vivre ensemble dans un conteste de diversité culturelle, religieuse et ethnique’’.

‘’Le film livre un récit intime où le réalisateur met en lumière le combat de deux femmes que tout oppose, qui qui s’unissent par une amitié inopinée’’, a dit la présidente du jury.

Ses membres, parmi lesquels figurent la réalisatrice et scénariste sénégalaise Berthe Dasylva, l’actrice ivoirienne Naky Sy Savané, le réalisateur sénégalais Yoro Lydel Niang ont relevé ‘’la qualité artistique et l’authenticité de l’histoire’’ racontée par Mohamed Kordofani.

‘’Goodby Julia’’ met en scène un Soudan déchiré par le racisme entre sudistes et nordistes, chrétiens et musulmans vivant séparés.

Tout part de l’histoire de Julia dont le mari a été tué et qui se lie d’amitié avec la femme de l’assassin de son mari. Ce film de deux heures a été sélectionné au dernier festival de Cannes en 2023.

Le prix de la première œuvre a été attribué au film ‘’No simple way home’’ d’Akual de Mabiar du Soudan du Sud.

‘’La réalisatrice a réussi à capturer de manière authentique des émotions brutes et des dilemmes auxquels sont confrontés ses protagonistes : sa sœur et sa mère revenues au pays après des années d’exil’’, a indiqué la présidente du jury Aïcha Macky.

Elle a également relevé ‘’le courage et l’authenticité du dispositif du film’’ qui a reçu une récompense d’un million de francs CFA offert par le Port autonome de Dakar.

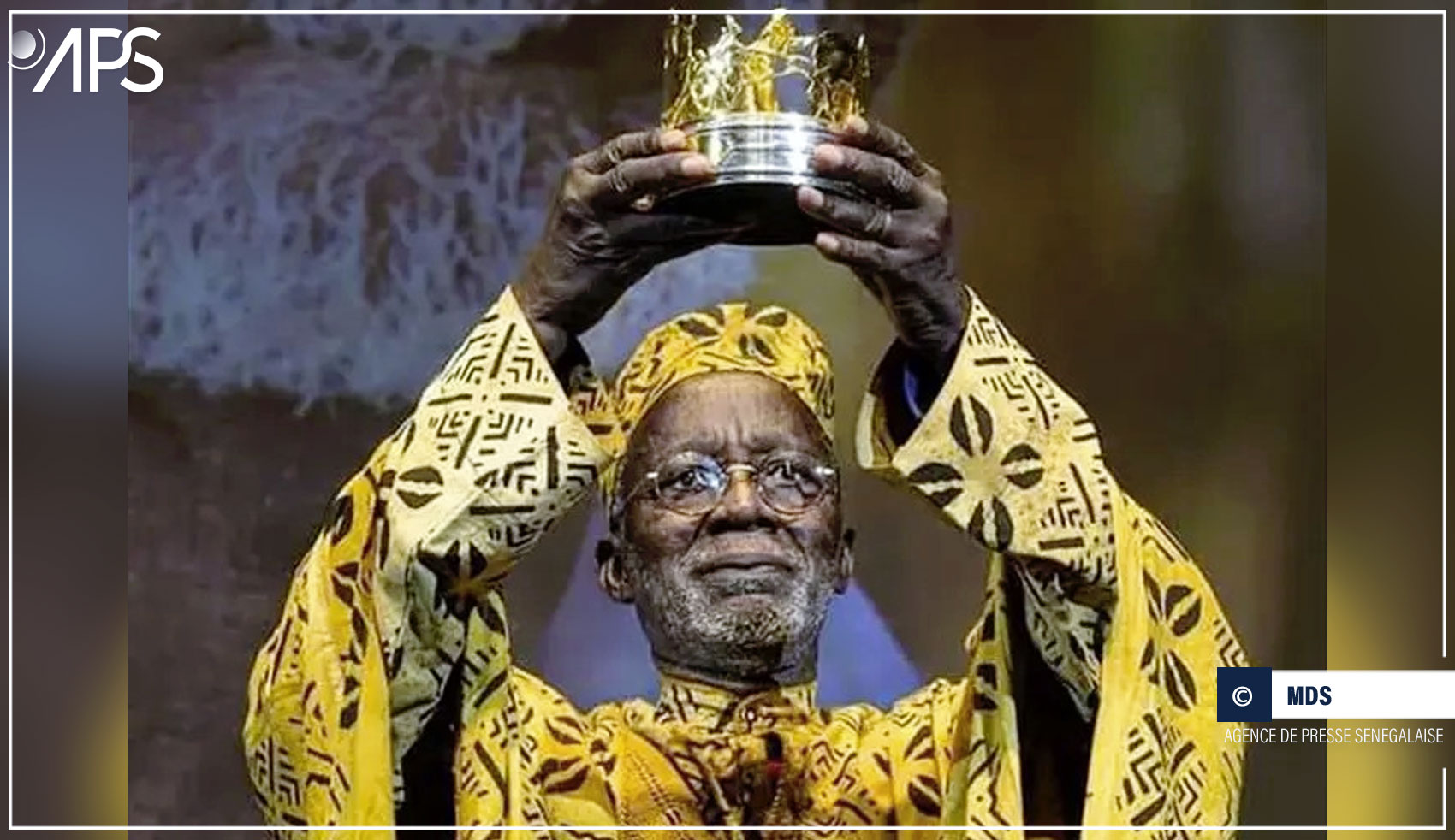

Une mention spéciale a été décernée à ‘’Sira’’, Etalon d’argent du dernier Fespaco, d’Appoline Traoré du Burkina Faso. Un ‘’film bouleversant qui finit avec un message poignant sur la question de la paix dans un Sahel terrorisé, martyrisé’’, d’après le jury du FFA.

‘’Les filles d’Olfa’’ de la Tunisienne Kaouther Ben Hania a reçu le prix de la critique dont le jury, composé des Sénégalaises Théodora Sy et Adama Aïdara Kanté, a magnifié une ‘’thérapie de famille qui est entre le miroir et le rétroviseur, une leçon de courage’’.

Le jury de lycéennes a attribué son prix à la Centrafricaine Jaella Pathé pour son film ‘’Tà Wali’’. En pleurs, la réalisatrice a exprimé sa joie de recevoir ce prix, déplorant au passage que ‘’le cinéma ne soit pas encore développé’’ dans son pays.

La projection du film ‘’Jigeen ni, la voie des femmes’’ du réalisateur franco-sénégalais Adrien Cotonat, une plongée au cœur de l’orchestre ‘’Jigeen Yi’’, exclusivement composée de femmes, a mis fin à la sixième édition du festival Films Femmes Afrique à Dakar.

L’évènement se poursuit jusqu’au 10 mai dans huit régions du Sénégal : Thiès, Louga, kaolack, Fatick, Kaffrine, Casamance, Kolda et Sédhiou.

FKS/ABB