Par Cheikh Gawane Diop

Salguir (Saint-Louis), 13 fév (APS) – Le village de Salguir, situé au nord-est de la commune de Gandon, dans la région de Saint-Louis, est confronté à l’asséchement progressif de ses trois marigots plombant les activités économiques comme l’agriculture et la pêche.

Autrefois appelé Salguir Diagne, cette localité comprend principalement un écosystème de trois marigots, »Khant », »Ndjim » et »Ndiasséou », qui jouait un rôle vital pour l’équilibre écologique et économique local. Une fonction perdue au fil des années à cause de l’asséchement progressif des marigots accentué par le déficit pluviométrique lié au changement climatique.

Situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Saint-Louis, Salguir subi les conséquences du changement climatique, qui ont entrainé, en plus du tarissement des marigots, une disparition de certaines espèces de la faune et de la flore de la zone.

Une visite de terrain organisée par l’African journalists forum, une association regroupant des journalistes et chercheurs africains, a permis de constater de visu ces impacts.

»Le problème qu’on est en train de vivre ici, il faut le replacer dans le cadre du changement climatique global’’, a expliqué Boubou Aldiouma Sy, professeur de géographie, géomorphologie au laboratoire ‘’Leïdi’’, dynamique des territoires et développement, du département de géographie de l’université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

»Le changement climatique global constaté à Salguir, n’est pas lié en réalité à la présence humaine mais à des saisons astronomiques naturelles, dont la saison sèche climatique que nous sommes en train de vivre actuellement », a-t-il précisé.

Il a indiqué que cette saison sèche remonte à 7 mille ans. »Et, c’est cette saison d’ailleurs qui est à l’origine de l’asséchement des cours d’eau du Sahara, qui était verdoyant au néolithique’’, a-t-il relevé.

Le géographe a expliqué que le changement climatique global a pour effet de modifier les paramètres climatiques comme la température, l’ensoleillement, le vent, et la destruction des végétaux.

»Cette modification des paramètres climatiques renforce l’énergie éolienne et l’énergie hydrique et affecte aussi sensiblement les activités productives primaires de nos sociétés fondamentalement agraires », a dit le professeur.

»Elle perturbe également le tréfonds socio-culturel, les activités économiques, et favorise les phénomènes migratoires », a-t-il encore relevé, indiquant qu’une localité comme Salguir, est confrontée aux effets de ce changement climatique global qui oblige les populations locales à développer des aptitudes locales pour survivre.

»Ici dans le cas du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée, la réaction d’adaptation des communautés face au déficit pluviométrique, a été la mise en place de l’Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) pour développer la culture irriguée », a-t-il cité en exemple.

Selon lui, la mise en place de cette organisation est une réponse au déficit pluviométrique qui s’est installé depuis les années 70. »La réponse des communautés face ce phénomène naturel, était donc, la construction des barrages à Manantali au Mali et à Diama, près de Saint-Louis ».

Il a expliqué qu’entre ces deux barrages, il y a un ensemble d’endiguement pour maîtriser l’écoulement du Fleuve Sénégal et mieux utiliser l’eau à des fins d’irrigation des périmètres agricoles villageois.

»De telles mesures, ont tendance à modifier sensiblement la circulation naturelle de l’eau dans le lit mineur et dans la vallée du fleuve », a-t-il souligné, ajoutant que cet endiguement à partir du barrage de Diama, permet également, d’empêcher la remontée de la salinité vers l’est.

Boubou Aldiouma Sy a expliqué par ailleurs que la fréquence du déficit pluviométrique, de l’ensoleillement et du vent traduit une sécheresse prononcée, une dégradation très prononcée des végétaux et des phénomènes d’aspiration. »On parle, dans pareille situation de thermo capillarité », a-t-il déclaré.

Les activités productives primaires menacées

Concernant la terre, un support des activités productives primaires, il a indiqué qu’il est en passe de se dégrader à Salguir du fait de la modification des paramètres climatiques.

‘’Le support (terre) des activités productives primaires (agriculture, élevage, pêche, commerce) est en train de se dégrader de façon sensible dans la zone de Salguir », a-t-il réitéré, appelant à mieux comprendre ces phénomènes à l’origine de la thermo capillarité et du changement climatique global.

»Il faut comprendre la façon dont le changement climatique se manifeste sur les végétaux, sur l’eau, sur l’agriculture, sur l’élevage, sur les hommes et surtout sur les sols pour atténuer les impacts », a-t-il recommandé.

Cependant, a-t-il ajouté, une fois que tout cela est compris, il faudra mettre en place des dispositifs pour minimiser ou bien freiner ces phénomènes naturels dans le but d’arriver à des exploitations plus durables.

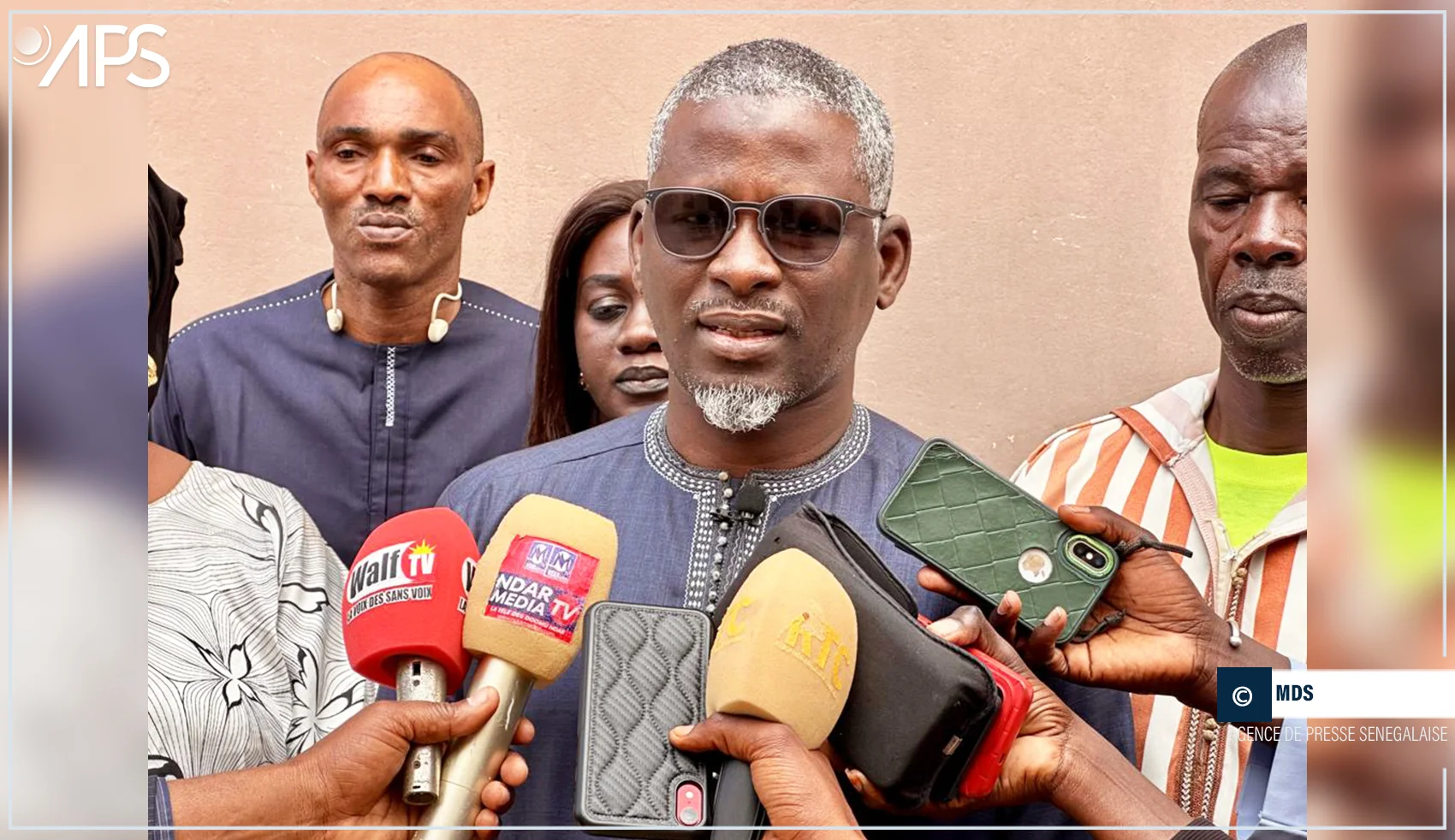

Le journaliste René Massiga Diouf, président de l’association African journalists forum, a expliqué que cette visite de terrain vise à sensibiliser les journalistes, alerter l’opinion et les autorités sur les effets du changement climatique à Salguir.

Il a précisé que cette visite des membres de l’association African journalists forum s’inscrit dans la continuité des activités entamées depuis quelques mois dans plusieurs localités pour sensibiliser les autorités sur les effets des changements climatiques.

»Dans le cadre de ces activités, on était dernièrement, à Pilote Bar, Tassinère et Doun Baba Dièye et Keur Bernard, des localités situées dans la zone côtière de Saint-Louis », a-t-il rappelé.

»Aujourd’hui, encore on essaie de montrer une autre facette des manifestations du changement climatique à Salguir’’, a-t-il ajouté, soulignant que ce village stratégique jouait par le passé un rôle important, dans la production de produits agricoles et le débarquement de ressources halieutiques.

»C’est une zone qui approvisionnait pratiquement toutes les villes environnantes en produits agricoles, en poissons et dérivés », a-t-il relevé, expliquant que cette visite de terrain vise à montrer »la place et l’importance de Salguir » dans les activités productrices mais aussi à documenter les effets locaux du changement climatique.

»C’est pour cela, pour être au complet, dans le cadre du travail que nous faisons depuis quelques années, il était de notre devoir de venir ici pour montrer aussi, les effets du changement climatique, une réalité qui doit être prise en compte par les autorités », a souligné M. Diouf, par ailleurs journaliste à la RTS, la télévision publique.

L’asséchement des trois marigots plombe les activités économiques

Il a relevé qu’aujourd’hui à Salguir, plusieurs activités économiques comme la pêche et l’agriculture sont au ralenti à cause de l’asséchement des trois marigots de la zone. »Ces points d’eau, a-t-il rappelé, permettaient aux populations de pratiquer la pêche, en plus de pratiquer le maraîchage dans les zones environnantes ».

»Aujourd’hui, le changement climatique a un impact considérable sur pratiquement tous ces écosystèmes. Donc, si on n’alerte pas, si on ne met pas l’accent là où il se doit, peut-être que d’ici quelques années, on va assister à des conséquences néfastes dans cette zone mais aussi pour le Sénégal de manière générale, a-t-il prévenu.

Le typha, l’autre difficulté à Salguir

Outre la dégradation des terres agricoles, l’asséchement des trois marigots, les écosystèmes humides de Salguir sont confrontés à la prolifération du typha, une plante aquatique envahissante.

Dame Diagne, membre actif de l’association inter villageoise (AIV), n’y va pas par quatre chemins pour exprimer son désespoir.

‘’Nous rencontrons beaucoup de difficultés avec la prolifération du typha. Cette plante envahissante cause des difficultés au développement des activités productrices des populations villageoises », a-t-il déploré.

»A l’époque, la pêche, le maraîchage étaient rentables dans le village. Mais aujourd’hui, presque tous les jeunes ont migré vers la ville de Saint-Louis faute d’activités génératrices de revenus. Ce phénomène d’exode rural est dû aux effets désastreux du changement climatique sur les activités productrices’’, a-t-il expliqué.

M. Diagne plaide en outre pour l’accès du village à l’électricité. »C’est un village traditionnel fondé depuis 1932 par nos grands-pères », a-t-il renseigné, appelant également à désenclaver leur localité à travers la construction d’une route.

Créée en 2012, African journalists forum se veut une plateforme d’échanges et d’actions au service des médias et des populations africaines.

Cette association ambitionne de faire connaître les problèmes de développement auxquels le continent se trouve confronté en mettant à la disposition des populations, les outils nécessaires à leur résolution.

CGD/AB/ASB/OID